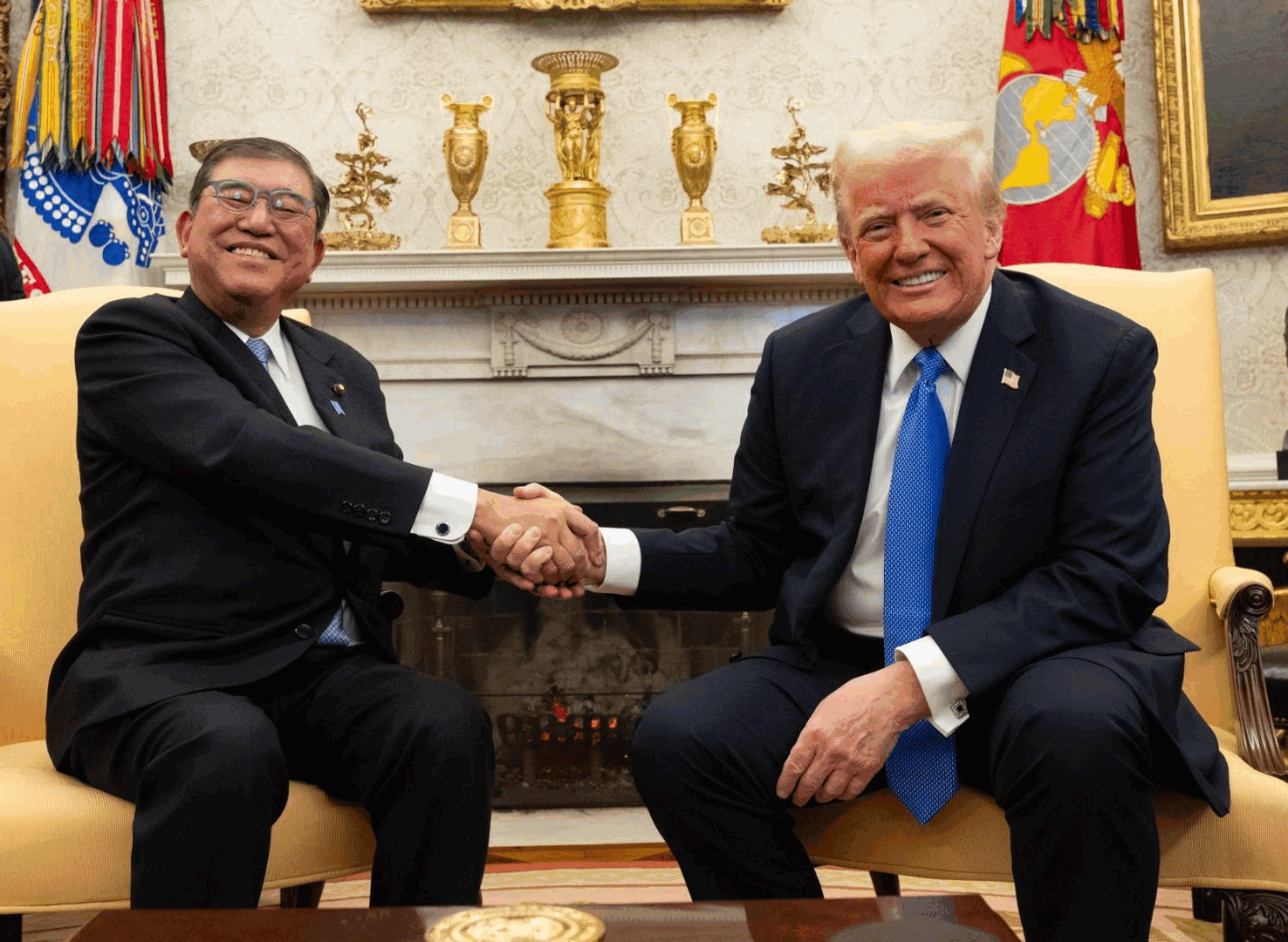

2025年2月7日、ワシントンD.C.で石破茂首相とドナルド・トランプ米大統領の首脳会談が行われました。

この歴史的な会談は、従来のメディア報道が示す「成功」以上に、日本の国益や安全保障、経済協力といった多角的な視点から再評価する必要があると考えられます。本記事では、会談で表明された具体的なメリットと懸念点、そして今後の展望について、より深く分析していきます。

会談の成果!日本にとってのメリット

① 対米投資の評価で関税回避の可能性

石破首相は会談後の記者会見で、「日本は米国に多大な投資を行い、多くの雇用を創出している」と強調しました。

この発言は、米国側に対して日本の経済的貢献を再認識させ、トランプ大統領が日本に高関税を課す可能性を低減するとの見解を引き出す結果となりました。

特に自動車、電子部品、エネルギー分野での投資評価が進む中、今後の貿易摩擦の緩和や市場拡大が期待されます。

② 防衛費増額で安全保障強化

石破首相は防衛費をGDP比2%まで引き上げる方針を明確に打ち出し、これが日米間の安全保障協力の強化に寄与するとの意向を示しました。

この動きは、米国側からも高く評価され、先進兵器の共同開発や技術移転、さらには現代化された防衛システムの導入へと繋がる可能性があります。

東アジアにおける不確実性の高い安全保障環境を背景に、両国の協力体制は、地域の安定化にも大きな役割を果たすでしょう。

【課題も浮き彫りに…日本側の懸念点】

① トランプとの個人的関係が安倍元首相ほど強くない

安倍晋三元首相は、トランプ大統領との間で築かれた個人的な信頼関係を背景に、数々の外交交渉を円滑に進めてきました。

一方、石破首相は慎重かつ堅実な性格であり、トランプ大統領との個人的な結びつきはまだ浅いとの指摘がなされています。

この点は、今後の政策交渉や国際舞台での日本の発言力に影響を及ぼす可能性があり、国内外の支持基盤の強化が急務となるでしょう。

② 実利優先の外交姿勢への懸念

今回の会談では、理念や将来的なビジョンよりも「実利」を優先する姿勢が前面に出ました。

トランプ大統領は石破首相を「素晴らしい首相」と称賛し、石破首相も「誠実で強い使命感を持つ」と応じる場面が見られましたが、具体的な協力内容や長期的な戦略はまだ明確にされていません。

このため、単なるリップサービスに終始するリスクがあり、今後は実効性のある協議や共同プロジェクトの具体化が求められます。

日本にとって本当に成功だったのか?

今回の首脳会談は、防衛協力の強化や関税回避の可能性といった具体的なメリットをもたらす一方で、外交関係の深層部分においては課題が残されました。

特に、個人的な信頼関係の構築と長期的な協力体制の確立は、日本の国際的な立場を固める上で不可欠な要素です。

会談の成果を一時的な成果として終わらせず、持続可能なパートナーシップの実現に向けたさらなる努力が求められます。

今後の展望

① 日米間の対話の深化

両国の信頼関係を強化するため、定期的な首脳会談や分野横断的な協議の場を設けることが重要です。

特に、技術革新、環境対策、エネルギー安全保障など、21世紀が直面するグローバルな課題に対する協力は、双方にとって大きな利益をもたらすでしょう。

② 国内外の支持基盤の強化

国際社会での日本の発言力を高めるためには、国内の経済改革と安全保障体制の強化が不可欠です。

産業振興や雇用創出、さらには地域社会への貢献といった国内政策が、国際的な信頼を獲得するための基盤となります。

③ 長期戦略の策定

短期的な成果にとどまらず、今後の不確実な国際情勢に備えるための中長期的な戦略を策定することが必要です。

これにより、突発的な政治変動や経済ショックに左右されない、安定した外交関係と国際的地位の維持が可能となるでしょう。

国際情勢の中での日本の立ち位置

日本は、米国と中国、ロシアといった超大国の間に位置し、その外交戦略は多方面にわたる挑戦を伴います。

米国寄りの立場を取るにしても、実際にはひと(人的資源)、もの(資源・技術)、かね(財政面)といった現実的な制約が大きく影響します。

これらの制約を十分に認識し、現実的な対策とバランスを取りながら行動することが不可欠です。

具体的な行動指針と現実的な制約への配慮

-

軍事・安全保障の強化

米国との安全保障協力を深化させるため、共同軍事演習や情報共有を強化しますが、日本は人口減少や専門的な防衛技術者の不足といった「ひと」の制約があります。これを補うため、先端技術の導入や自動化、さらには国際的な防衛人材交流プログラムの充実が求められます。

-

経済連携の深化

米国との自由貿易協定、技術移転、投資促進など経済面での連携を推進する際、国内の「かね」に関する制約—特に財政赤字や限られた予算—が大きなハードルとなります。効率的な予算配分と、民間投資を喚起する仕組みを整えることが重要です。

-

外交戦略の明確化

国際フォーラムや多国間協議の場で、米国主導の国際秩序を支持する姿勢を強調しつつ、実利と理念のバランスを取る必要があります。しかし、外交交渉には限られた「ひと」としての専門家・交渉人材が従事しているため、さらなる人材育成や海外でのネットワーク拡大が不可欠です。

-

技術革新と研究開発の推進

米国との共同研究や技術開発プロジェクトを拡大することは、日本の産業競争力向上に寄与します。しかし、先端技術の開発には「もの」としての技術基盤や資源が必要です。国際的な技術提携やサプライチェーンの多角化を図ることで、これらの制約を補う努力が求められます。

-

ソフトパワーの活用

文化、教育、情報発信を通じて、米国との価値観やビジョンの共有を深めることも重要です。ここでは、限られた人的資源を有効活用し、国際的な人的交流を促進することで、信頼関係を築く努力が必要となります。

現実的な制約とその対応策

-

ひと(人的資源)

少子高齢化による労働力不足や専門人材の限界は、日本の国防や外交の現場で深刻な問題です。国内の教育制度や研修プログラムの強化、海外からの高度人材の受け入れ促進、さらにはAIやロボティクスといった技術を活用して、人的資源の補完を図る必要があります。

-

もの(資源・技術)

日本は天然資源が乏しく、エネルギーや原材料の面で外部依存度が高いという現実があります。技術革新を進め、再生可能エネルギーの利用拡大や、サプライチェーンの多角化を推進することで、これらの制約に対処することが求められます。食品高騰が頻繁に起こり、実生活で困るようになるということが起きていますが、最適化をどんどんと進めているにも関わらず、現実としてもう乏しくなってきています。

-

かね(財政面)

日本の財政状況は厳しく、大規模な国防投資や外交活動には限界があります。効率的な予算配分、民間資金の活用、国際的なパートナーシップを通じたコスト分担など、財政的負担を軽減する仕組みが不可欠です。

このように、日本は超大国の狭間で戦略を展開する上で、各分野における具体的な行動計画とともに、現実的な制約に対する柔軟かつ実効的な対策を講じる必要があります。

米国との連携を深めつつも、国内外のリソースを最適に活用し、バランスの取れた外交・安全保障戦略を推進することが、今後の国際情勢の中での日本の存在感を高めるので、日本の代表団にはこういった勝ち筋をつけて国民が動けるようにしていってほしいです。