JR東日本と鉄道総研などが「超電導き電システム」で送電損失がほぼゼロとの実証に成功したという報道が話題になりました。

従来のき電システムは銅ケーブルを用いるが、長距離送電では電気抵抗による損失が避けられず、電圧降下を抑えるために変電所を一定間隔で設ける必要がありました。

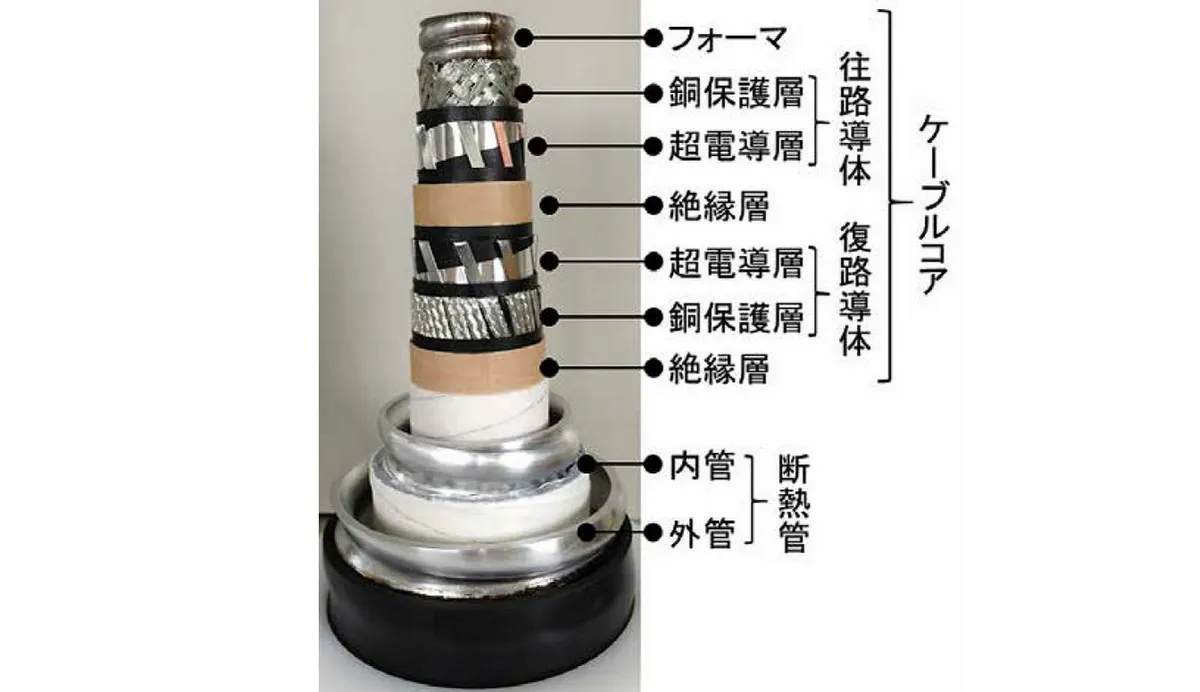

こうした課題に対し、超電導き電システムはケーブルを極低温(約マイナス200度)に冷却して電気抵抗をゼロにし、電力ロスをほぼなくすことで、長距離・大電流の安定送電を可能にします。

直感的には「ロスがゼロならすごくお得だ!」と思いがちですが、冷却コスト・建設や維持コストなどを含めると、見えないコストのほうが大きくなってしまう可能性があります。

しかし、記事をよく読み込むと、その直感は半分しか当たっていませんでした。確かに冷却にはコストがかかりますが、長期的なインフラ効率・変電所の集約・保守削減効果まで含めると、超電導送電システムは“ペイする未来”を現実的に描き始めています。

実証が示した安定稼働:季節を超えて温度も変わらず

2024年3月、伊豆箱根鉄道駿豆線の大仁駅構内に全長102メートルの超電導き電システムが設置されました。以降、約4万本の営業列車に電力を供給しているといいます。

この間、ケーブル内部は季節を問わず安定した冷却を維持し、超電導状態を良好に保ちました。つまり、冬も夏もマイナス200度前後の環境を確実に制御できたということです。

さらに注目すべきは、JR東日本中央本線での都市圏実験です。2025年3〜4月、鉄道総研日野土木実験所に設置された全長408メートルのシステムが下り線に接続され、複数列車が同時に走行する中で最大4500Aの大電流供給を記録しました。減速時には最大2889Aの回生電流も安定的に処理しました。電圧差はほとんど生じず、都市部の稠密線区でもシステムが安定稼働したということです。

豆知識: 通常の銅ケーブルでは、距離が伸びるほど電圧降下が大きくなります。超電導ケーブルは抵抗がほぼゼロのため、100mでも400mでも電圧差がほとんどありません。これは、変電所を減らせる大きな要因です。

冷却コストがあっても、変電所を減らせばトータルで得

当初の疑問、「冷却電力がかえって高くなるのでは?」という点です。

確かに、マイナス200度を維持する冷凍システムには一定のエネルギーが必要です。しかし、今回の実証で示されたもう一つの成果は、変電所を集約できるという点にあります。

これまで鉄道網では、距離ごとに変電所を設けて電圧を保つ必要がありました。しかし、超電導ケーブルでは送電ロスがほぼゼロに抑えられるため、複数の変電所を1つにまとめることが可能になります。つまり、冷却にかかるコストを、変電所削減・設備投資の縮小・保守省力化で上回れる可能性があるのです。

コスト構造を単純化するとこうなる:

| 項目 | 従来システム | 超電導システム |

|---|---|---|

| 送電ロス | 3〜7% | ほぼゼロ(0.1%以下) |

| 変電所数 | 多い(距離ごとに必要) | 半減または統合可能 |

| 保守コスト | 年間高水準 | 冷却を含めても低減見込み |

| 初期投資 | 中 | 高(約2〜5倍) |

一見、「初期投資が高い」という点に目が行きますが、変電所の建設コストや人件費を考えれば、その差は長期的に回収可能になります。

特に大都市圏のように送電距離が長く、列車が頻繁に行き交う環境では、「ロス削減+設備統合」で冷却コストを吸収できる構造が成り立ちます。

実際に安定して冷えているという信頼性

超電導システムの最大の不安は、「冷却を維持できるのか?」という点でした。しかし、4万本の列車運行データでシステムが安定稼働しているということは、断熱性能・冷媒循環・温度制御が設計通り機能している証拠です。

特筆すべきは、昼夜・季節を問わず温度が臨界点を下回っていたことです。これにより、冷却コストが「運転時間に比例して膨張する」という懸念は薄れました。安定冷却が成立しているということは、冷却電力のピークが限定的で、日常運用での電力負担が低い可能性を意味します。

技術的ポイント: 超電導ケーブルでは「冷却のエネルギー」を常時供給しているわけではなく、熱侵入を防ぐ構造を最適化することで、冷媒を循環させるエネルギーを最小化できます。

ペイラインが見える:設備寿命と保守削減

鉄道総研は、超電導ケーブルの長期耐久性についても評価を進めています。導体部は銅よりも劣化が少なく、腐食や高温劣化がほぼ起こりません。

結果として、保守周期が長くなる見込みです。これにより、10年〜20年スパンで見れば、冷却費を上回る「保守コスト削減」という経済効果が出てきます。

つまり、短期的には「冷却装置の電気代がもったいない」と感じますが、長期で見れば変電所の統合、人件費削減、長寿命化によって、全体として黒字転換する可能性があります。

「高コスト技術」から「長期投資技術」へ

超電導送電は、直感的には「コスト倒れ」に見えます。しかし、実証データと構造的効果を見れば、次のように言い換えられます。

- 冷却にかかる電力コストは確かにありますが、年間でみれば数%レベルにとどまります。

- 送電ロス削減、変電所集約、保守削減によって、その数%を十分上回る経済効果があります。

- すでに都市圏実験で実用レベルの電流供給と安定性が確認されています。

つまり、これは「短期採算」ではなく、「インフラ全体の長期収益性」を再設計する技術です。最初は高く見えても、20年スパンで見れば確実にペイする可能性があります。そう考えると、冒頭の直感「冷却コストが高そう」は、かなり浅かったようです。

超電導ケーブルは、損失ゼロよりも、維持コストの最小化こそが真の価値でした。

コメント