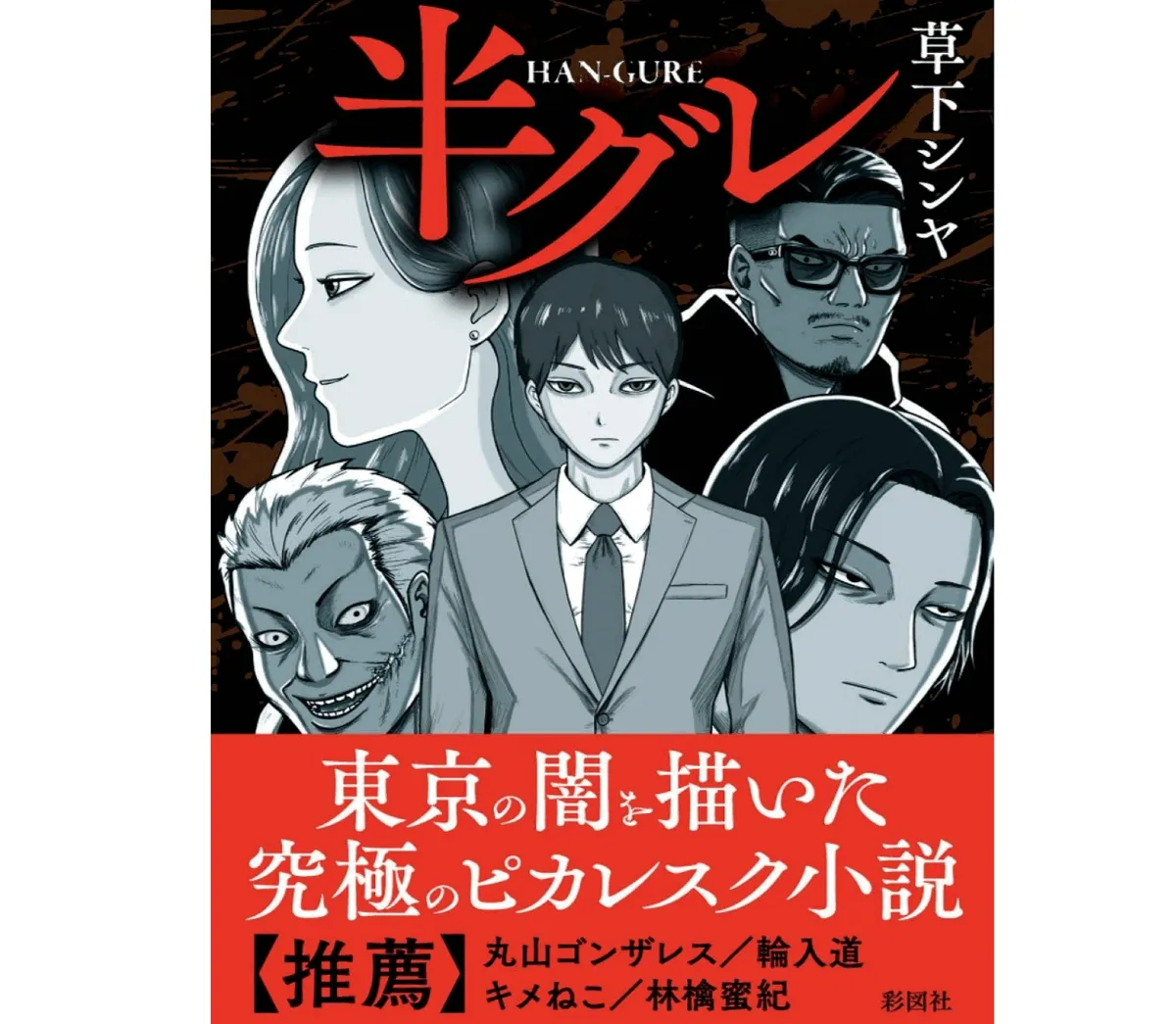

草下シンヤの『半グレ』は、暴力団でも一般市民でもない「境界の存在」である半グレ集団を、取材者として徹底的に追いかけたノンフィクションです。

本書には、恐怖をあおる派手な演出はなく、逆に淡々とした語り口で、半グレという存在の実像を読者に突きつけます。読み進めると、半グレは単なる不良グループではなく、暴力とビジネス、仲間意識と裏切り、成功と破滅が入り混じる「現代の裏社会の縮図」だということが徐々に見えてきます。

半グレとは何か。暴力団とも一般市民とも違う「中間領域」

半グレという言葉は最近よく耳にしますが、その定義は曖昧です。本書で草下シンヤが描く半グレは、特定の組織に属さず、暴力団のような縛りもなく、しかし一般の生活圏にも根を張っている人物たちです。彼らは暴力団とは違い、反社会勢力としての登録を避けるため、構成員という形をとらず、ゆるいネットワークでつながっています。だからこそ、実態の把握が難しく、警察の取り締まりも十分に及ばない領域になっています。

草下は半グレを「時代が生んだ裏社会の最新形」として描きます。暴力団規制が強化され、組織に属すると不利益が大きくなったことで、若い世代が縛りを嫌い、より自由度の高い半グレの世界に流れこんでいった流れが丁寧に説明されます。本書を読むと、半グレという現象が、単なる犯罪者の問題ではなく、法規制や経済環境と密接に関わる社会現象であることが見えてきます。

本書が示す半グレの特徴三つ

- 暴力団と違い、組織としての明確な階級やルールがない。

- バイト感覚で関わる若者が多く、人口流動が激しい。

- 暴力だけでなく、詐欺、恐喝、投資詐欺、用心棒など収益源が多様。

これらの要素が重なり、半グレは規制をすり抜けながら収益を上げる存在として拡大していきます。

草下シンヤの取材姿勢。外側からでは届かない「中の空気」

半グレの最大の特徴は、その閉じた世界です。外部の人間が容易に入り込めない領域であり、一般人が見聞きする情報は氷山の一角にすぎません。本書の価値は、著者が長年裏社会の人物とつながりを持ち、直接取材を重ねてきたという点にあります。草下シンヤはヤクザや半グレに恐怖感を抱きつつも、彼らと距離を取りすぎず、踏み込みすぎず、絶妙なポジションで取材を続けます。

その姿勢があるからこそ、本書には作り物ではない生々しいエピソードが多数収録されています。興味本位で語られる暴力ではなく、人と人との関係性の中で起きる衝突や裏切りが淡々と描かれ、読者はいつの間にか「裏社会の論理」に触れています。

豆知識:半グレは英語のハングレイに由来する説もありますが、日本では暴力団と一般社会の「中間」という意味で、ハンとグレーゾーンを合わせた和製語として広まっています。

暴力とビジネスの境界が消えるとき。半グレの経済圏

本書を読んで衝撃的なのは、半グレが単なる不良グループではなく「ビジネス集団」として成立しているという事実です。彼らの収益源は暴力だけでなく、詐欺、闇金、用心棒、飲食店の影の経営、安全確保の名目で金を巻き上げるなど、多岐に渡ります。中には表のビジネスと裏の稼ぎを同時に回している人物もおり、読者は裏社会のビジネスモデルが、驚くほど理性的で計算されていることに気づかされます。

この構造を知ると、半グレがなぜ完全に消えないのかが理解できます。彼らは力を持つがゆえに、地域の飲食店や風俗店、イベント業界、ナイトライフなどと密接につながっています。危険ではあるものの、彼らの存在が「ビジネスとして利用されている」場面が多く、単純に犯罪者と断じるだけでは理解が追いつきません。これは現代社会の闇の一側面であり、本書はその現実を隠さず突きつけてきます。

若者が半グレに流れ込む背景。社会の歪みの写し鏡

半グレがここまで増えた理由の一つに、若者の貧困や孤立があります。安定した仕事につけない、成功する道が見えない、社会に居場所がない。こうした不満を抱える若者は、短期的に金が稼げて、仲間意識が強く、刺激のある半グレの世界に惹かれてしまうのです。本書には、一般社会では評価されず、半グレの世界で成功してしまう若者の姿も描かれています。

しかしその成功は長く続かず、仲間割れや裏切り、警察の捜査により、多くは破滅へと向かっていきます。人間関係が極端に流動的なため、昨日信じていた仲間が今日敵になることも珍しくありません。この不安定さは半グレという存在の核心であり、本書の中でも繰り返し強調される要素です。

半グレの崩壊と再生。組織ではなく「現象」としての存在

本書で印象的なのは、半グレが同じ形で存続し続けるわけではないという点です。あるリーダーが逮捕されれば組織は消え、別の場所から新しい集団が生まれます。暴力団のような固定化された組織ではなく、あくまで時代や状況によって形を変え続ける「現象」だと草下シンヤは述べています。

だからこそ、取り締まりが進んでも完全な消滅はありえません。若者が孤立し、金の価値が上がり、刺激を求める社会である限り、半グレ的存在は繰り返し生まれます。本書はこの構造を淡々と記録し、派手な演出なしに「現代社会の裏側」を読者に突きつけます。

なぜこの本が読まれるのか。半グレという現象への「理解」が必要な時代

半グレは、ニュースで語られるほど単純な悪ではありません。危険でありながら、社会と無関係でもありません。飲食店、イベント、ナイトワーク、投資詐欺、闇バイトなど、一般人が触れる可能性のある領域とつながっています。知らないふりをしても、どこかでその影響を受ける可能性はあります。

本書が評価されるのは、恐怖を煽らず、正義感を振りかざさず、事実を冷静に見つめながら「なぜこの現象が生まれたのか」を説明しているからです。読者は読み進めるうちに、半グレは単なる犯罪者ではなく、社会構造の歪みが生んだ結果であると理解します。この視点こそ、現代を生きる私たちに必要な洞察です。

半グレは「社会の影」ではなく「社会そのものの一部」

半グレは、誰もが関わりたくないと感じる存在です。しかし草下シンヤの半グレを読むと、彼らを遠い世界の住人として片付けられなくなります。彼らの背景には、貧困、孤独、格差、そして現代ならではのビジネス構造があります。半グレは社会の影ではなく、社会の歪みが表面に現れた結果なのです。

本書は恐怖をあおる娯楽ではなく、現代社会を正しく理解するためのノンフィクションとして強い価値を持っています。裏社会を知ることで、表社会の構造も理解できる。半グレという現象を描き切った本書は、危険でありながら、現代社会への鋭い洞察が詰まった一冊です。

コメント