「そもそも、死ぬ必要ってありますか?」

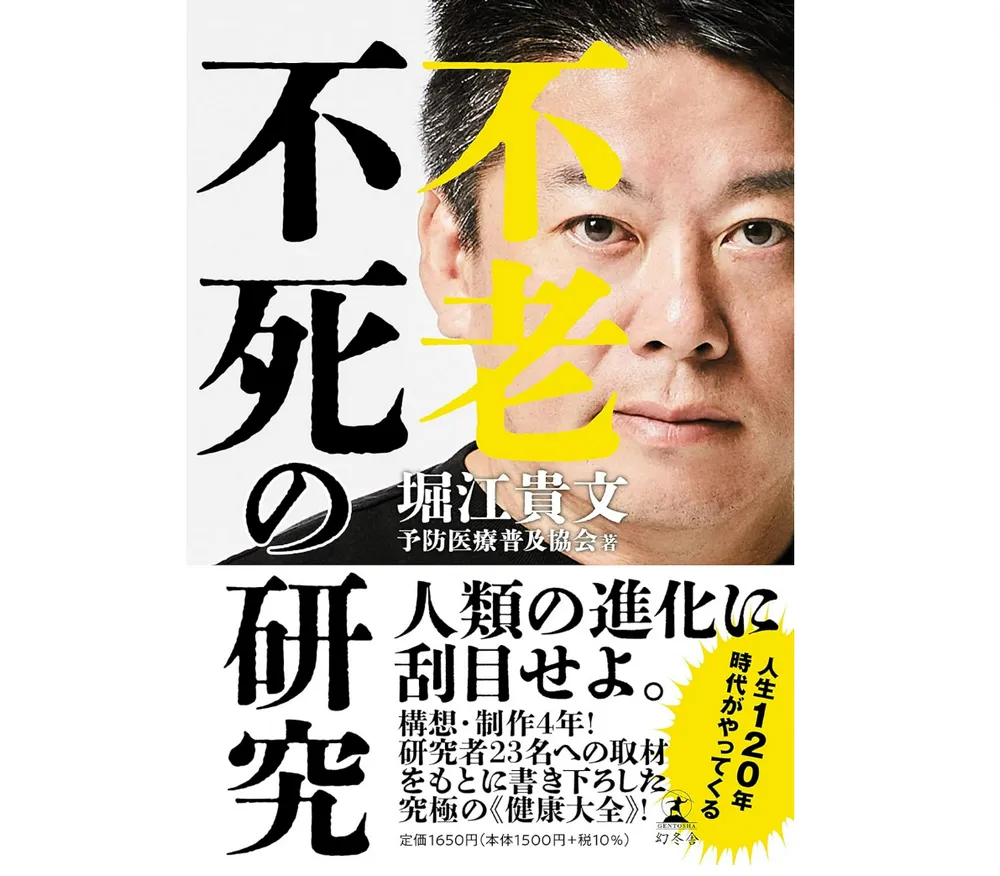

『不老不死の研究』は、ただの未来予測でもなければ、オカルトでもSFでもありません。

死を「避け得ぬ前提」から「技術的課題」へと置き換える、現実と科学と哲学の交差点で展開される思考実験であり、極めて実践的なビジネス書でもあります。

読み進めるうちに、私たちは「老いるのが当然」「寿命には限りがある」という前提にすら、疑問を持ち始めるのです。

「不老不死」はもはや神話ではなく、ビジネスと科学のフロンティアである

堀江氏は本書で、不老不死を「夢物語」ではなく、「今この瞬間、実現に向かって動き出している技術課題」として位置づけます。そして、現代の科学がどこまでそれに近づいているのかを、次のような分野別に紹介していきます。

- テロメアと老化の制御: 細胞の寿命を司るテロメアの長さが老化と直結しているという研究から、これを維持・延伸する技術への投資が活発化。老化を「自然現象」ではなく「治療対象」とする流れが始まっています。

- 幹細胞と再生医療: iPS細胞や臓器オーガノイドによる、自己臓器の再生・交換。内臓の取り替えが“車の部品交換”のように行われる未来が見えてきます。

- ゲノム編集の進展: CRISPRなどの技術により、がんや遺伝病の根本原因を取り除く「遺伝子レベルの予防医療」が実用段階に入っています。

- 冷凍保存(クライオニクス)と意識のデジタル化: 死後に肉体を冷凍保存し未来で蘇生させる構想、あるいは意識や記憶をクラウドにアップロードするプロジェクトまで登場しています。

これらはすべて、既に研究段階を終え、ビジネスや臨床試験に進んでいるものも多く存在します。堀江氏の主張は一貫しています。「老化も死も、避けられないものではなく“技術の遅れ”にすぎない」ということ。40代の私たちにとって、これは驚き以上に、人生戦略の前提がひっくり返るような衝撃です。

「死があるから人生は尊い」の前提を壊したら、何が残るのか?

とはいえ本書の読みどころは、ただ科学技術の可能性を列挙するだけにとどまりません。むしろ堀江氏は、こうしたテクノロジーが普及した社会において、人間は何を指針に生きるのか?という問いを突きつけてきます。

- 死ななくなったら、働く意味とは? 定年も年金もない社会で、私たちは何歳まで働き、何を学び、どう余暇を過ごすのか。

- 家族制度は維持されるのか? 寿命が300年になったら、夫婦関係や子育ての形は変わらざるを得ない。

- 意識のアップロードが可能になったら、「自分」とは何か? データ化された自己にアイデンティティはあるのか?

読めば読むほど、単なる科学解説書ではなく、現代版の「死生観の再構築マニュアル」に近いと感じる読者も多いでしょう。特に40代という“折り返し地点”を迎えた私たちにとって、これは死という壁を超えて「どう生きるか」を再定義する契機になります。

「まだ若い」と言うには遅く、「老いるには早い」

この本のもう一つの魅力は、どこまでも行動と学習を促す言葉に満ちている点です。堀江氏が何度も繰り返すのは、「技術はすでにここまで来ている。あとは君が知るか、知らないままかだ」という視点。

つまり、不老不死のような最先端技術は、自分には関係ないという“傍観者の目線”で読むものではなく、生き方・働き方・学び方すべてに影響を及ぼす、「自分ごと」としての情報であるということです。

そして本書が描く未来は、別に「永遠に生きたい人」だけのものではありません。むしろ私たち40代にとって、「寿命が延びるかもしれない」という前提のもと、今どんな技術を知っておくべきか、どんな習慣を持つべきかを再考するチャンスなのです。

関連知識: 現在、アメリカのシリコンバレーでは“Longevity Tech(長寿テック)”と呼ばれる分野が急成長しており、Google、Altos Labs、Calicoなどが数千億円単位の資金を投じています。日本ではまだ話題になりにくいですが、数年後に確実に生活に入り込んでくる分野です。

40代こそ、「死に方」より「生き方」を技術で考える時代へ

堀江貴文の『不老不死の研究』は、単なる未来技術ガイドではありません。これは、「死ぬかどうか」ではなく「どう生きるか」をテクノロジーとともに設計するための、思考と実践の書です。

コメント