いつの間にか「考える力」が鈍っていく感覚を覚える人も少なくないのではないでしょうか。

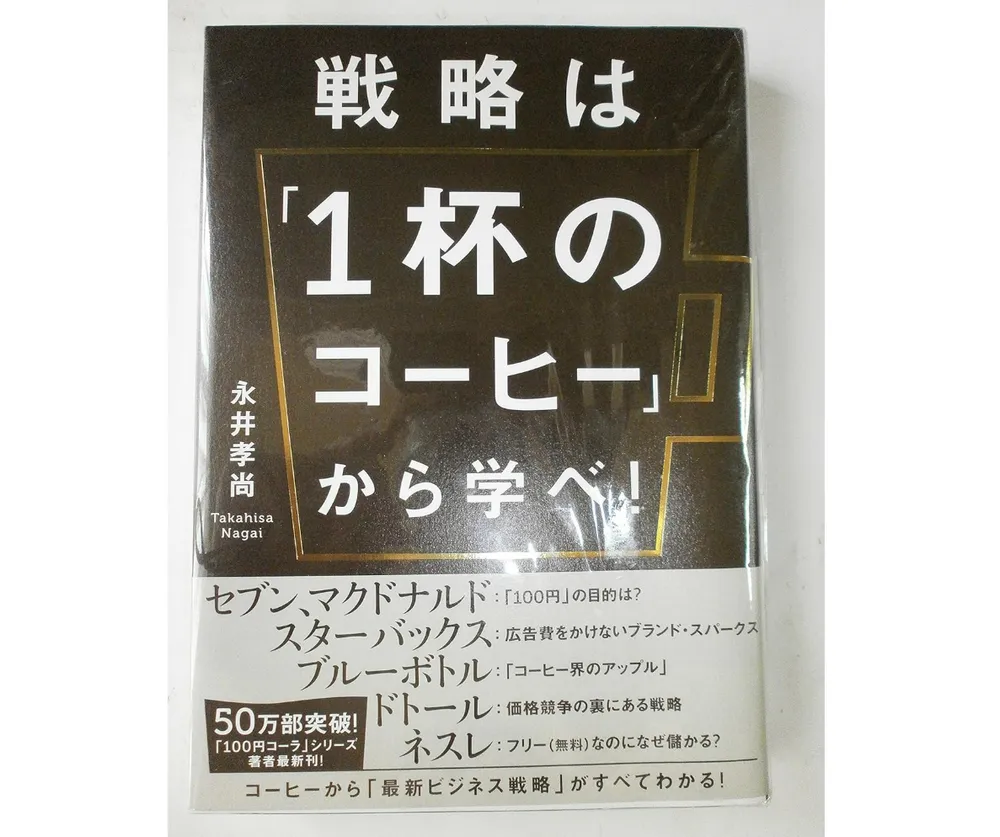

永井孝尚氏の著書『戦略は一杯のコーヒーから学べ』は、自分の思考のクセを点検し、再び“戦略的に考える力”を取り戻すための一冊です。

題材は「コーヒー」。登場するのは、ドトール、スターバックス、UCC、セブンカフェといった実在の企業。物語形式をとりながら、競争戦略・ポジショニング・顧客理解といった本質的な論点が、実に平易に、かつ鋭く描かれています。

「戦略」とは、何を“選ぶか”ではなく、何を“捨てるか”

本書を読んでまず印象に残るのは、戦略とは差別化のことではなく、何に集中し、何を切り捨てるかという決断の積み重ねであるという視点です。戦略とは、あれもこれも盛り込むことではない。むしろ、意図的に切り落とすことで、自社の「らしさ」を明確化する作業に近いものだと著者は語ります。

たとえば、スターバックスは経営不振に陥った際、象徴的だった「豆の挽き売り」を廃止しました。これは“香り”というスタバらしさを失うリスクを孕む判断でしたが、同時に「空間としての居心地」や「顧客との絆」に価値を置くブランドへと明確に軸を移す決断でもありました。

ドトールはどうか。安さが特徴と思われがちですが、それ以上に重要なのは、「短時間滞在」という新しい行動様式を設計した点です。

長居が前提だった喫茶店文化に対し、「立ち寄って、すぐ出る」ことが心地よいと感じる新たな顧客体験を提示した。結果的に価格が安くなる構造がそこに生まれたのであり、価格訴求は本質ではなかったことが分かります。

戦略的な「らしさ」: スターバックスは「香り」を捨て、ドトールは「長居」を捨てた。それぞれが自社の「らしさ」を再定義し、競合と異なる土俵での勝負に持ち込んでいる。

顧客は「本音」ではなく「無意識」によって動く

マーケティングの世界でよく語られる「インサイト(洞察)」という言葉がありますが、本書ではこのインサイトの重要性が、複数の事例を通して丁寧に描かれます。特に印象深いのは、UCCの「ブラック無糖」の話です。

この製品が登場する前、缶コーヒー市場では甘い缶コーヒーが主流でした。UCCはアンケートに頼るのではなく、「大人の男性が苦みを引き受けることで自分らしさを演出できる」という無意識の欲求に目を向けました。結果として、ブラック無糖はそれまで誰も手をつけてこなかった需要を掘り起こしたのです。

この事例から得られる教訓は、顧客の声を表面的に拾うだけでは、戦略は生まれないということです。むしろ、顧客自身も言語化できていない感覚が何に基づいているのかを探る力が、戦略において本当に問われるスキルだと気づかされます。

「顧客中心」で終わらず、「顧客の無意識」に踏み込む

言われたことをそのまま叶えるのではなく、「なぜそう言ったのか」「なぜそう振る舞ったのか」を掘り下げていく。その姿勢は、マーケティングに限らず、マネジメントやプロジェクト設計などにも応用可能です。

特に40代になると、部下や顧客とのやりとりも形式化しがちですが、相手の言葉の奥にある構造に注意を向けるという読み解き方は、今後の意思決定の質に大きく影響するはずです。

戦略は「センス」ではなく「構造の認識」から始まる

本書では、戦略を学ぶうえで有効な思考フレームワークも提示されています。なかでも印象的なのが、商品やサービスを「中核機能」「実体機能」「付随機能」に分解する視点です。

たとえば、スターバックスにおいて「コーヒーの香り」は中核機能と見なされがちですが、顧客が実際に評価していたのは、「店の雰囲気」や「心地よい接客」といった付随機能だった。そこに着目することで、ブランドの方向性を再定義できたのです。

この考え方は、私たち個人の仕事やスキルにもそのまま当てはまります。自身の業務の「中核」「実体」「付随」を分けて捉えることで、自分が組織に提供している価値の全体像が見えてくる。そこに戦略的な再配置の余地があるかもしれません。

明日から使える3つの視点

- 「戦略とは捨てること」である: 価値があると思い込んでいた要素を、一度疑ってみる。思い切った取捨選択の中にこそ、本質的な「らしさ」が見えてくる。

- 顧客の「行動の裏」にある理由を掘る: アンケートや満足度調査よりも、行動の理由を5回問う思考習慣を。そこに、インサイトが眠っている。

- 自分自身の「付随機能」に価値を見出す: あなたの強みは成果物そのものではなく、「あなたと仕事をするとなぜか心地よい」という感覚にあるかもしれない。

「戦略」は遠いスキルではなく、身近な問い直しである

『戦略は一杯のコーヒーから学べ』は、身近な商品の裏にある「選択と集中」、そして「顧客理解の深さ」が、いかに企業の成否を分けているかを実感させてくれる一冊です。物語形式でありながら、戦略論としての深みは十分。40代以降のビジネスパーソンにとって、読み応えのある内容になっています。

とりわけ本書が教えてくれるのは、戦略とは特別な才能やセンスではなく、「どう考えるか」「どこを削るか」「誰のどの無意識に寄り添うか」という、習慣の積み重ねによって身につく技術であるということです。

コメント