仕事でも家庭でも責任が増え、健康診断の結果が気になり始める40代です。

日々の食生活に気をつけようと思っても、「夕食後、満腹なはずなのに何か物足りない」と感じたり、週末の夜に無性にスナック菓子や甘いものに手が伸びてしまう、という経験はないでしょうか。それは意志の弱さではなく、体が発する「本能的なサイン」です。

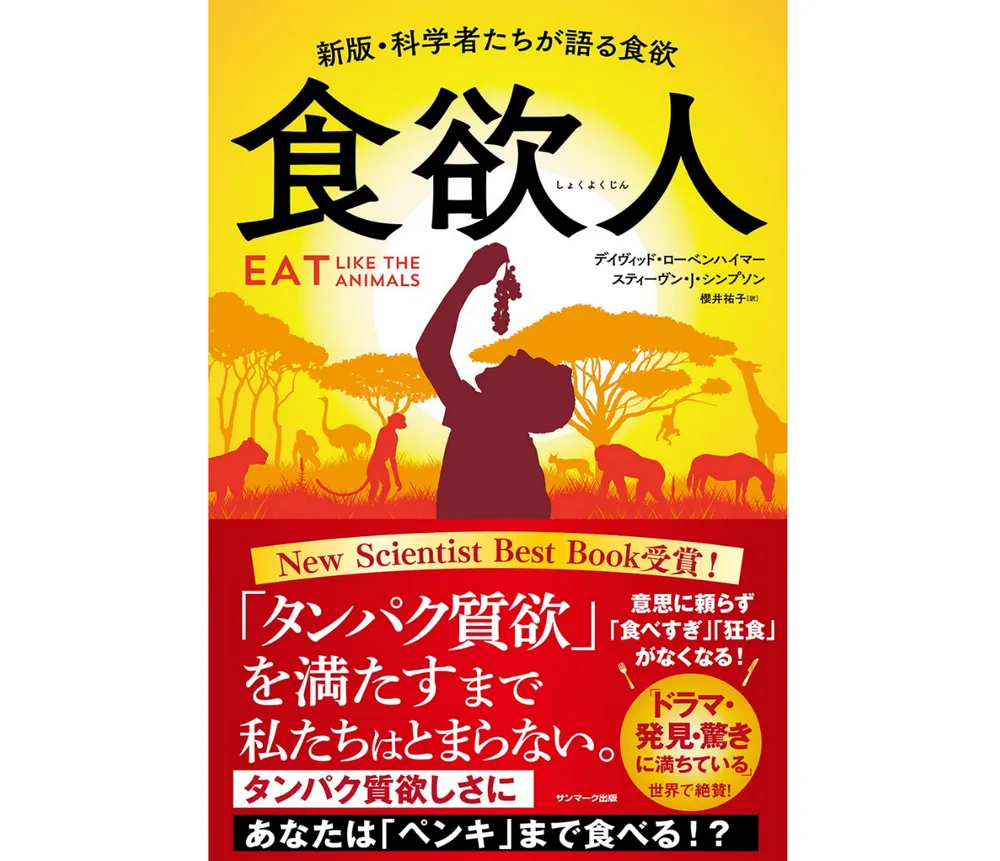

そんな目からウロコの真実を、デイヴィッド・ローベンハイマーとスティーヴン・J・シンプソンによる著書『食欲人』は教えてくれます。

この本は、私たちの食欲が「意志の弱さ」ではなく、生物学的なメカニズムに支配されていることを明らかにします。読み終えた時、私は「なぜ人間だけが食べすぎるのか?」という謎の答えを知り、自分の食生活に対する見方が180度変わりました。

これは単なるダイエット本ではなく、私たちの食欲を科学的にコントロールするための「取扱説明書」と言えるでしょう。

従来のダイエット論が通用しない理由

「食べすぎは意志が弱いからだ」「カロリーを控えて運動しろ」。私たちはこれまで、そう教えられてきました。しかし、『食欲人』は、この常識を根本から覆します。

本書が提唱する「タンパク質欲」とは、動物は生きるために必要な量のタンパク質を摂取するまで食事を止めないという、極めて強力な本能のことです。タンパク質が十分に摂れていないと、満腹感を得られず、他の栄養素(主に炭水化物や脂肪)を過剰に摂取してしまうのです。

私たちの「意志の力」は、この強固な本能の前ではほとんど無力であると著者は指摘します。つまり、私たちが「満腹なのに物足りない」と感じるのは、単に胃袋が満たされていないのではなく、体がタンパク質を求めているサインを見落としているからなのです。

これは、日々の食事で「カロリー」や「脂質」ばかりを気にしていた私たちにとって、目から鱗が落ちるような新事実でした。言い換えれば、「体が求めているのは、量ではなく質」だったのです。

生物学が解き明かす「食べ過ぎ」の真実

著者は、バッタやヒヒといった動物たちの食餌行動に関する膨大な研究を紐解きながら、そのメカニズムを証明していきます。バッタはタンパク質の割合が低い餌を与えられると、適正なタンパク質量を確保しようとして、必要以上の炭水化物を食べ続けてしまいます。

この本能は、人間にも深く刻み込まれています。私たちは、タンパク質が少ない食事では満腹感を得にくく、結果として余計なものを食べてしまう。例えば、夕食で野菜や米、パスタなど炭水化物中心の食事を摂ったとしましょう。その食事だけではタンパク質が十分に摂れていないため、脳はまだ「食事を終えるな」と指令を出し続けます。

その結果、食後にアイスクリームやチョコレート、甘いお菓子といった、手軽な炭水化物や脂肪に手が伸びてしまうのです。これはもう「自制心」の問題ではありません。

まさに、体に埋め込まれた生存のためのプログラムが作動している状態なのです。

3. 現代の食環境がもたらした「食欲の暴走」

私たちが食べすぎる根本的な原因は、進化のスピードをはるかに超えた現代の食環境にあります。食品メーカーは、安価で嗜好性の高い炭水化物や砂糖、脂肪をふんだんに使った「超加工食品」を大量に生産しています。

これらの食品は、私たちのタンパク質欲を十分に満たさないため、私たちはいつまでも食べ続けてしまいます。例えば、夜食に食べるカップ麺やスナック菓子は、安くて美味しく、手軽ですが、タンパク質はほとんど含まれていません。このため、満腹感を感じにくく、一袋、一食では満足できずに食べすぎてしまうのです。

豆知識: 実際、超加工食品は全カロリーのうちタンパク質の比率がきわめて低くなる傾向があります。アメリカの一部研究では、超加工食品が日常食の80%以上を占める人の摂取カロリーのうち、タンパク質比率はわずか12〜13%程度とされています。

『食欲人』は、私たちが意志の力だけで食欲をコントロールしようとするのは、強大なメーカーのマーケティング戦略と、太古から続く本能の板挟みになっているようなものだと教えてくれます。

この「食欲の暴走」を止めるためには、まずは敵を知る必要があるのです。

4. 私たちはどうすれば良いのか?科学に基づいた3つのヒント

この本は、単に問題点を指摘するだけでなく、具体的な解決策も提示してくれます。私たちがすぐに実践できる、3つのヒントをご紹介します。

- 食事の最初に「タンパク質」を摂る: まずは肉、魚、卵、大豆製品などを意識的に摂ってみましょう。これだけで、その後の炭水化物や揚げ物の摂取量を自然と抑えることができます。

- 超加工食品と賢く付き合う: コンビニの弁当やカップ麺を選ぶ際も、タンパク質の含有量をチェックする習慣をつけましょう。サラダチキンやゆで卵を一緒に食べるだけでも効果はあります。

- 食欲のサインを読み解く: 「なぜかお腹が空いた」と感じた時、それは本当にカロリーが足りないのではなく、体がタンパク質を欲しているサインかもしれません。まずはプロテインやナッツなど、手軽にタンパク質を補給できるものを試してみましょう。

補足ポイント: 朝食抜きや糖質制限を極端に行うと、体はより強くタンパク質を求める傾向にあります。「満腹感」がないのは、むしろその結果かもしれません。

『食欲人』から得られる、食と人生への新たな視点

『食欲人』は、単なるダイエット法を超えた、私たちの食生活と健康、そして人生そのものへの向き合い方を再考させてくれる一冊です。この本を読むことは、自分の食欲を「ダメなもの」と否定するのではなく、そのメカニズムを深く理解し、上手に付き合っていくための第一歩となります。

日々の食生活を、無意識に流されるままにするのではなく、「意識的にコントロールできる」という感覚は、私たちに自信を与えてくれます。それは食欲だけでなく、仕事や人生における様々な決断においても、きっと役立つはずです。

コメント