アフリカ中部ガボン共和国の「オクロ」には、約20億年前に自然に臨界に達し、核分裂を繰り返した痕跡が残っています。

いわば地球が自作した原子炉の化石であり、現代の原子力や放射性廃棄物処分の研究にも大きな示唆を与えてきました。

まずオクロの場所と地質的な特質を押さえ、そのうえでどんな反応が起き、どれほど熱を生み、なぜ自動で止まったのか、さらに現在の安全性や残存放射能、半減期の見方まで、初心者にもわかるように一気通貫で解説します。

オクロはどこにあるのか。どんな場所なのか。

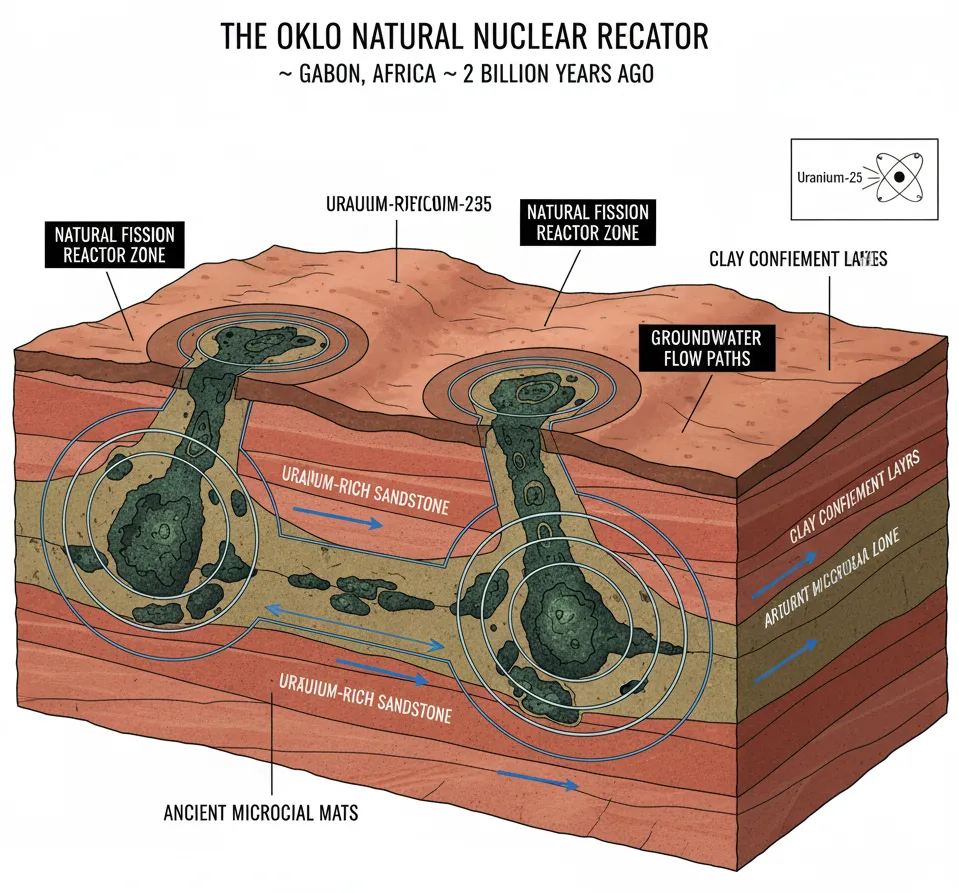

オクロはガボン南東部、フランスビル(Franceville)近郊のオート・オゴウェ州に位置し、フランスビル盆地(フランスヴィリアン層群)という古い堆積盆の縁にウラン鉱床が発達しています。

ここで1972年、採鉱されたウランの同位体比(U-235の割合)が不自然に低いことにフランスの原子力当局が気づき、調査の結果、「自然の原子炉」だったことが確定しました。オクロ地域には少なくとも16の反応ゾーンが確認され、近傍のバンゴンベ(Bangombé)にも浅い深度に特徴的なゾーンが見つかっています。これらはまとめて「化石原子炉」と呼ばれます。

豆知識: 発見のきっかけは「原料ウランの検収」。1972年、フランス・ピエールラット濃縮工場でガボン産ウランのU-235が通常0.72%より低い約0.60%しかないことが見つかり、「あれ、どこで燃えた?」と世界がざわついたのです。

なぜ「天然の原子炉」が成立したのか。

1)当時のウランは今より濃かった

自然界のウランには核分裂しやすいU-235と、そうでないU-238が含まれます。現在の自然ウランはU-235が約0.7%ですが、約20億年前は約3%前後ありました。

これは現代の軽水炉燃料(低濃縮ウラン)に近い濃度で、地下水が減速材として働けば臨界に達しうる条件です。

2)鉱床の“形と水”が臨界を助けた

ウランに富む鉱層が層状に分布し、そこへ酸素を含む地下水が入り込みました。水は高速の中性子を減速して核分裂を起こしやすくします。やがて発熱で地下水が沸騰・蒸発すると減速材が失われ、反応は自動的に弱まるか停止します。

冷えて水が戻ると再び臨界に向かう、この「負のボイド係数」による自己制御サイクルが、自然状態で繰り返されました。

どれくらいの熱を出していたのか。自動で止まるって本当か。

各反応ゾーンの平均熱出力は100kW未満程度と推定され、数十万年にわたってオン/オフの周期運転が続いたと考えられています。キセノン同位体の痕跡解析から、約3時間周期(臨界約30分、冷却約2時間半)の運転が示唆されます。

大出力ではありませんが、自然界の地層がこの規模で「安全側の自己制御」を実現していた事実は、現代の原子炉物理にとっても象徴的な観測です。

用語ひとくちメモ: 「負のボイド係数」は、水が蒸発して気泡(ボイド)が増えると反応度が下がる性質のこと。軽水炉の安全設計でも重要な性質で、オクロは自然にこれを満たしていました。

現在のオクロは危険なのか。半減期はもう過ぎたのか。

現在のオクロは稼働する原子炉ではなく、危険な臨界が続いている状態ではありません。U-235の比率が低下し、当時のような臨界条件を満たしません。残っているのは「かつての核分裂が生んだ生成物」と「もともとのウラン鉱床としての放射能」ですが、短寿命の高線量核種(例:Sr-90〈半減期約29年〉、Cs-137〈約30年〉など)は、20億年という時間の中で桁違いの回数の半減を経て実質的に消滅しています。

Pu-239(約2.4万年)やTc-99(約21万年)、I-129(約1,570万年)など長寿命核種も、同様に多くの半減を経て安定核種へと収れんしました。現在の注意点はむしろウラン鉱床に伴う自然放射線(ラドンなど)への鉱山レベルの管理です。

研究結果の要点は二つあります。第一に、アクチニド(U、Pu系)や多くの非揮発性の核分裂生成物は、数十億年スケールでも極めて局所にとどまったということ。第二に、I-129やTc-99のような移動性の高い核種は条件によって動きうるが、鉱物相への取り込みや化学的固定で長期的には抑え込まれてきたことです。

これらの観測は「地層処分の天然アナログ」として、各国の安全評価に活用されています。

「場所の力」をもう少し。フランスビル盆地の地質と“天然の実験装置”。

オクロの鉱床はフランスヴィリアン層群と呼ばれる先カンブリア時代の堆積岩(砂岩や頁岩など)中に発達し、ウランを濃集させる還元環境と、酸化的な地下水の出入りが時間スケールで入れ替わることで独特の地球化学が成立しました。

盆地縁の断層や割れ目は、地下水の導管となり、同時にトレーサー(希ガスや希土類など)が鉱物中に閉じ込められる小さな“試料瓶”として機能します。これが科学者にとっての宝物で、アト秒の世界、とまではいきませんが、数十億年にわたる「自然の長期実験」のログが読み解けるのです。

バンゴンベ浅所サイト:地表近くで見える“アナログ”。

オクロ本体の反応ゾーンの多くが地下深部にあるのに対し、近傍のバンゴンベには深度約10〜12mという浅所に反応ゾーンが確認されています。

地表に近い環境での核種移行や固定メカニズムの観測が可能な点から、「処分場の長期挙動を推定するための天然アナログ」として頻繁に研究が行われています。

オクロでわかったことは、現代にどう役立つのか。

- 安全設計の裏付け:水が失われれば反応が弱まるという自己制御(負のボイド係数)が、自然条件で成立しうることの歴史的実例になりました。

- 地層処分の自信:アクチニド類や多くの生成物が地質環境に長期保持される事実は、深地層処分の合理性を裏づけます。

- 動きやすい核種の理解:I-129やTc-99などの移行メカニズムや二次固定(鉱物取り込み)に関する定量知見が蓄積しました。

- 基礎物理への寄与:過去の炉心での中性子スペクトルや運転周期を、キセノン同位体などから逆算でき、自然が残した原子炉ログとして価値があります。

これらは机上のモデルを超えた「実環境の長期データ」として、規制や設計議論に厚みを与え続けています。

見学できる?標本はどこで見られる?

採掘はすでに終了していますが、オクロ産の標本は世界の博物館に所蔵されています。たとえばウィーン自然史博物館には反応ゾーンの標本が展示されており、「地球最古級の原子炉コア」に出会えます。

現地は鉱山跡地ゆえ一般観光のハードルは高いものの、学術的・教育的なストーリーは各機関の企画展やオンライン資料で触れられます。

オクロがくれる前向きなメッセージ

オクロは、地質環境が核分裂生成物を長期にわたって保持しうること、そして自然が安全側の制御を備えた原子炉を成立させ得ることを示しました。

私たちにとってのメリットは明快です。原子力の安全議論や放射性廃棄物の地層処分を、恐れや印象論ではなく、「地球が残した実験結果」という確かな記録にもとづいて深められること。

理科の教科書の先には、こうしたワクワクする現場知があります。科学を味方にすれば、見えない時間のスケールで世界はもっと理解可能になるはずです。

コメント