「圏論(けんろん)」と聞くと、難しい印象しかありません。

しかしその本質は、とてもシンプルです。圏論とは、世界のあらゆるものごとを「つながり」として見る考え方です。つまり、「物そのもの」よりも「どうつながっているか」を重視する学問なのです。

圏論をレゴやポケモンなど身近な例を使って圏論の基本をわかりやすく説明し、さらにこの考え方が現実の社会やビジネス、AIの世界でどう役立つのかを掘り下げていきます。

圏論とは何か?

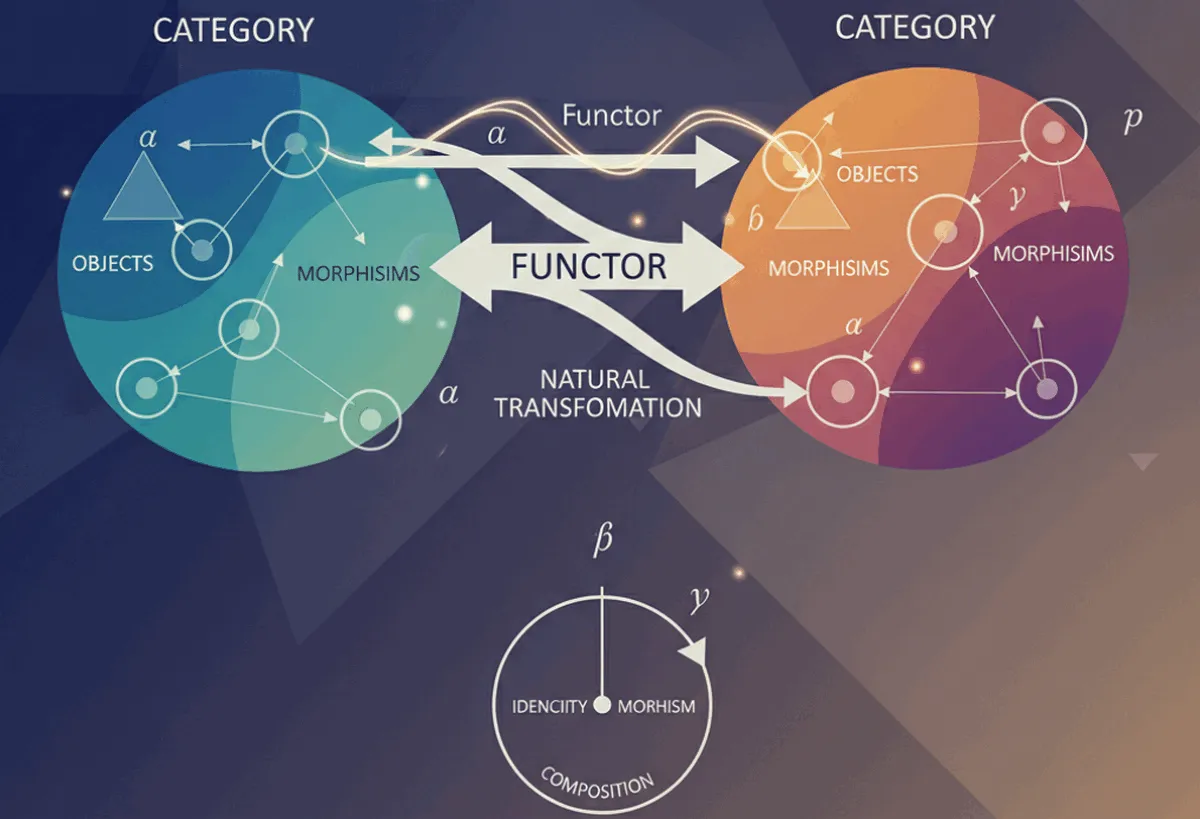

圏論は、数学の中でも「構造」や「関係」を扱う分野です。どんな対象があっても、そこに「関係(射)」があれば圏論で整理できます。

つまり、圏論は「世界のルールブック」を見つける学問なのです。

豆知識:圏論は1950年代に数学者エイルレンバーグとマックレーンが提唱しました。当初は純粋数学の道具でしたが、現在ではAI、データ科学、プログラミング理論など幅広い分野で応用されています。

レゴで学ぶ:モノより「つなぎ方」を重視する

レゴブロックを思い浮かべてください。ひとつひとつのブロック(対象)は大事ですが、それよりも重要なのは「どう組み合わせるか(射)」です。

- 対象:レゴのパーツ

- 射:つなぐ方法(どことどこが合うか)

- 合成:つなぎ方を続けてやること

- 恒等射:何もしないでそのまま

圏論の世界では「何個のブロックがあるか」ではなく、「どうつながるか」がすべてです。これが、壊れにくい構造や整然としたシステムを作る鍵になります。

ポケモンで学ぶ:進化の順番が「合成」

次はポケモンの進化を考えてみましょう。

ピチュー → ピカチュウ → ライチュウ

それぞれのポケモンは対象、進化の矢印は射にあたります。ピチューからライチュウまで進化する流れは「射の合成」と呼ばれます。

つまり、圏論では「進化の順番」や「変化のルール」を整理して、「どんな経路でも同じ結果になるように設計できるか」を考えます。これは、プログラム設計やAIモデルの構築に直結する考え方です。

YouTubeで学ぶ:関手という世界を移す考え方

たとえば、YouTubeで「レゴの動画」をよく見る人に、「マインクラフトの動画」がおすすめされることがあります。

このように、ある世界(レゴ動画の世界)から別の世界(マイクラ動画の世界)へと対応関係がある場合、これを圏論では関手(かんしゅ)と呼びます。

関手は、「ある世界のルールを、別の世界にも同じ形で写す」しくみ。これは現実では、データ変換、AI学習、翻訳アルゴリズムなどで広く使われています。

関連情報:AIの研究分野では「関手的学習(Functorial Learning)」という応用が進んでおり、異なるデータ構造を同じ法則で扱う技術の基礎になっています。

現実での応用:圏論がなぜ注目されているのか?

① システム設計やAIに使われる

圏論の考え方は、ソフトウェアやAIの構造を「部品のつながり」として整理するのに最適です。データを受け取って、処理し、出力する。この流れを「対象と射」でモデリングできるからです。

② 組織やルールの設計にも使える

たとえば、学校のルール → 市のルール → 国の法律といった「階層のつながり」も圏論的に整理できます。人間関係、組織設計、政策決定などの分野で「矛盾のない構造」を設計するのに応用できます。

③ 知識の整理と統合

圏論は「異なる知識をどう統合するか」を考える力にもなります。理科と算数、国語と社会など、別の世界を共通の枠組みで結びつける――まさに「学問の翻訳者」です。

圏論が教えてくれること:複雑な世界をシンプルな関係で見る

圏論の面白さは、「どんなに複雑なものでも、関係の集まりとして見れば整理できる」という点にあります。AIやインターネット、経済システム、自然現象。これらはすべて「つながりの網」です。

圏論を学ぶということは、つまり「複雑な世界を、つながりで理解する力を得ること」なのです。

圏論はつながりの哲学

圏論は、ただの数学理論ではありません。レゴのように「どうつなげるか」、ポケモンのように「順番を守る」、YouTubeのように「世界を移す」、そのすべてに通じる考え方です。

- モノより「つながり」を見る。

- 順番と関係を正しく理解する。

- 異なる世界を同じ形で写す。

この3つを意識するだけで、プログラミング、教育、ビジネス、そして人間関係さえも、よりシンプルで壊れにくい「構造」として見えてきます。

圏論とは、「ごちゃごちゃしたものを、つながりで整理する魔法のような思考法」でした。

コメント