先日『習近平が狙う米一極から多極化へ 台湾有事を作り出すのはCIAだ』という、かなり刺激的なタイトルの本を読みました。この本が提示する視点は、普段私たちがメディアで触れる情報とは一味も二味も違い、まさに目からウロコ!

今回は、この本を読んで考えさせられたこと、そしてこの本が私たちに投げかける問いについて、皆さんと共有したいと思います。

激動する世界秩序:米一極支配は終わりの始まり?

まず、この本が強く主張しているのが、「アメリカによる一極支配の時代は終わりつつあり、世界は多極化へと向かっている」という点です。冷戦終結後、長らく世界はアメリカを中心に回っているような状況でしたが、近年、中国やロシア、インドといった国々の影響力が急速に増していますよね。経済力だけでなく、軍事的、技術的な面でもアメリカを猛追、あるいは分野によっては追い越しているとも言われています。

この本では、習近平国家主席率いる中国が、この「多極化」の流れを加速させ、新たな国際秩序の構築を目指していると分析しています。単にアメリカに対抗するだけでなく、自国を中心とした経済圏(一帯一路構想など)や、国際的な枠組み(上海協力機構など)を通じて、独自の勢力圏を拡大しようとしている、というわけです。

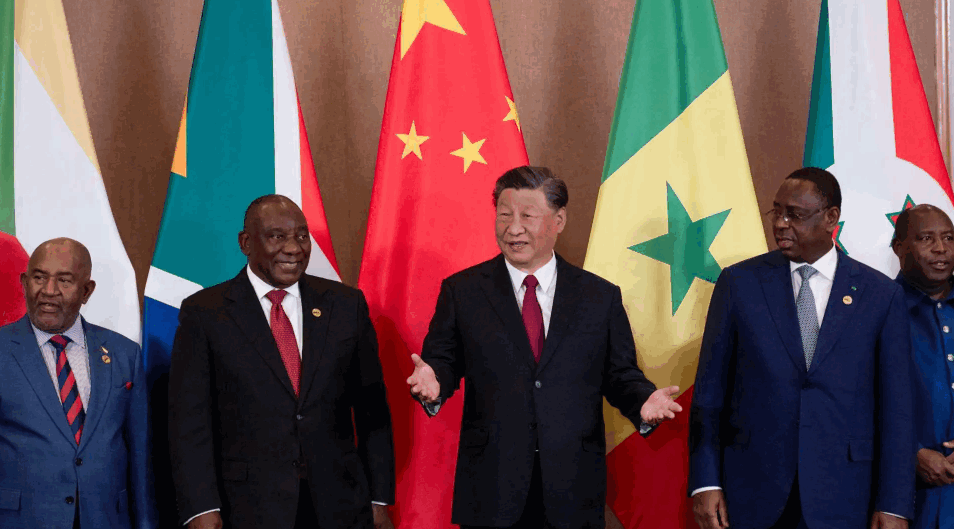

確かに、ニュースを見ていても、国際会議などでアメリカと中国が激しく火花を散らす場面や、これまでアメリカ寄りだった国が中国との関係を深める動きなど、世界が大きく変化していることを感じさせる出来事が増えています。

豆知識:多極化っていつから言われてるの?

実は「多極化」という考え方自体は、冷戦終結直後から存在していました。しかし、当時はまだアメリカの力が圧倒的で、現実味を帯びていませんでした。近年、中国の急速な台頭や、ロシアの軍事行動、新興国の経済成長などにより、複数の「極」が存在感を増し、多極化がより現実的なシナリオとして語られるようになったのです。

アメリカ一極支配の黄昏と多極化時代の胎動:図表が示す世界の潮流?

本書の大きな柱の一つが、「アメリカの影響力が相対的に低下し、世界は中国やロシアなどを含む『多極化』時代へ移行している」という分析です。

そして、この流れを加速させているのが、習近平主席率いる中国だと本書は指摘します。単に経済大国としてだけでなく、独自の国際秩序を形成しようとしている、と。その具体的な現れとして、図表が非常に興味深いんです。

図表を勝手に掲載できないので、買っていただき見ていただくしかないのですが。。。

- 図表2-1「2023年中東和解外交雪崩現象の時系列」や図表2-3「中・露と中東各国の関係」: これまで対立していたイランとサウジアラビアの和解を中国が仲介したことを皮切りに、中東諸国間で次々と関係改善が進んだ様子が示されています。アメリカの影響力が低下した隙を突くように、中国やロシアが存在感を増している状況が読み取れるかもしれません。

- 図表2-4「脱米ドルの動き」: 様々な国が貿易決済などで米ドル以外の通貨(特に人民元)を使い始めている動きがまとめられています。これは、アメリカの経済的な影響力の根幹である「ドル基軸体制」への挑戦とも言え、多極化の重要な側面です。

- 図表2-5「OPECプラスと上海協力機構、BRICSの相関図」: エネルギー産出国(OPECプラス)、ユーラシアの安全保障・経済協力機構(上海協力機構)、新興国グループ(BRICS)の関係性が示され、これらの連携がアメリカ中心の国際秩序に対抗する軸になりつつある可能性を示唆しています。

豆知識:BRICSって?

BRICS(ブリックス)とは、経済成長が著しい新興国であるブラジル(Brazil)、ロシア(Russia)、インド(India)、中国(China)、南アフリカ(South Africa)の頭文字をとった総称です。近年、加盟国を拡大し、G7(先進7か国)に対抗する存在として注目度が高まっています。まさに「多極化」を象徴するグループの一つですね!

台湾有事の「真相」?:CIA陰謀説を読み解く

そして、この本のタイトルにもなっている、最も衝撃的な主張が「台湾有事は、実はCIA(アメリカ中央情報局)によって作り出されている」というものです。え、どういうこと!?と驚かれる方も多いでしょう。私も最初は半信半疑でした。

一般的に、台湾有事のリスクは、中国が台湾統一を目指して軍事的な圧力を強めていることが原因だと考えられています。しかし、この本は全く異なる視点を提示します。つまり、アメリカ(特に軍産複合体や一部の政治勢力)が、中国の台頭を抑え込み、自国の影響力を維持するために、意図的に台湾を巡る緊張を高めている、というのです。

具体的には、以下のような点を根拠として挙げています。(※あくまで書籍の主張です)

- 武器供与や政治的な介入を通じて、台湾の独立志向を煽っている。

- 中国脅威論をメディアなどを通じて広め、危機感を醸成している。

- 緊張を高めることで、アジア太平洋地域におけるアメリカの軍事プレゼンスを正当化し、同盟国への武器売却を促進している。

まるでスパイ映画のような話ですが、歴史を振り返ると、大国間の対立において情報操作や工作活動が行われてきた例は少なくありません。この本は、現在の台湾を巡る状況も、そうした地政学的なパワーゲームの一環である可能性を示唆しているのです。

なぜCIAが?:書籍が示す動機

では、なぜCIA(あるいはアメリカの特定の勢力NED、本書はむしろNEDが主体)が、そのようなリスクを冒してまで台湾危機を煽る必要があるのでしょうか?書籍が示す動機は、主に以下の点に集約されます。

- 中国の封じ込め:急速な経済成長と軍拡を進める中国の影響力を削ぎ、アジア太平洋地域におけるアメリカの覇権を維持したい。

- 軍事予算の確保と武器輸出:「中国の脅威」を口実に、国内の軍事予算を増やし、同盟国への高額な武器輸出を続けたい(軍産複合体の利益)。

- 国内問題からの目逸らし:国内の経済格差や社会不安といった問題から国民の目を逸らすため、外に「敵」を作り出す。

もちろん、これはあくまで書籍が提示する一つの解釈であり、全ての人が同意するものではないでしょう。しかし、国際政治の裏側では、私たちが普段目にしているニュースだけでは分からない、様々な思惑がうごめいているのかもしれない、と考えさせられます。

国際情勢の見方を変える視点

この本を読んで最も強く感じたのは、「物事を多角的に見ることの重要性」です。普段、私たちは特定のメディアや情報源から世界情勢を知ることが多いですが、それだけではどうしても視野が偏ってしまう可能性があります。

特に、国家間の対立や紛争といったデリケートな問題については、一方的な情報だけを鵜呑みにするのではなく、「なぜこのような状況になっているのか?」「裏にはどんな意図があるのか?」と、背景にある様々な要因を探ることが大切だと改めて感じました。

関連情報:地政学って面白い!

今回の書籍のようなテーマは「地政学」という学問分野と深く関わっています。地政学とは、地理的な条件が国家の政治や国際関係に与える影響を分析する学問です。国の位置、資源、地形などが、その国の戦略や他国との関係にどう影響するかを考えます。地政学の視点を持つと、ニュースの裏側にある国家間の駆け引きが見えてきて、世界情勢がもっと面白く、深く理解できるようになりますよ!

鵜呑みにせず、「考える材料」として向き合う

今回ご紹介した書籍『習近平が狙う米一極から多極化へ 台湾有事を作り出すのはCIAだ』は、そのタイトルや内容、そして挿絵に至るまで、非常に刺激的で、これまでの常識を覆すような視点を提示しています。

本書の主張、特に「台湾有事=CIA製造説」については、陰謀論的であるという批判も当然あるでしょうし、その真偽を確かめることは容易ではありません。 しかし、この本を読む価値は、その主張を鵜呑みにすることではなく、「こういう見方、分析もあるのか」と知ること、そしてそれをきっかけに自分自身で情報を集め、考えることにあるのではないでしょうか。

本書は、その複雑な現実を読み解くための一つの「過激な仮説」を提供してくれます。

情報が民主化された現代だからこそ、私たちは多様な情報源にアクセスできます。大切なのは、その情報を批判的に吟味し(クリティカルシンキング)、多角的な視点を持つことです。この本は、そのための「思考の筋トレ」の材料として、非常に面白い本でした。

コメント