気象庁が発表した最新の報道資料によれば、2025年の夏(6〜8月)の平均気温は基準値から+2.36℃。

統計開始以来、過去最高を大幅に更新しました。SNSでは「絶望的」「もはや夏が災害」といった声が飛び交い、グラフの線が跳ね上がる様子に衝撃を受ける人が続出しました。

全国で記録更新のオンパレード

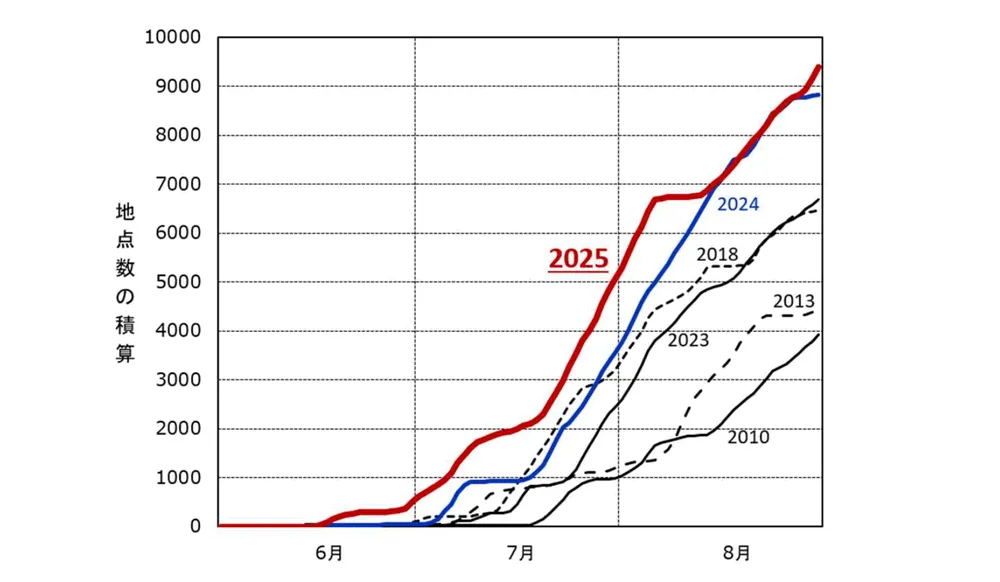

この夏の異常さは、平均値だけでは語り尽くせません。全国153の観測地点のうち132地点で、夏としての平均気温が観測史上最高を更新しました。さらに猛暑日を記録したアメダス地点数は累計9,385地点に達し、統計の比較が可能な中で最多となりました。

- 北日本:平年比+3.4℃

- 東日本:平年比+2.3℃

- 西日本:平年比+1.7℃

日本全体が「異常に暑い」というよりも、「暑さが新しい常態になった」と言った方が近い状況です。

四季の変化と二季制への移行

梅雨入り・梅雨明けは全国的に大幅に早まり、統計開始以来最速を記録した地域もありました。春と秋の存在感は急速に薄れ、「夏と冬だけが強烈に存在感を放つ二季制」に変わりつつあるという指摘も出ています。

絶望のグラフ: 気象庁が公開した「日本の夏平均気温偏差の長期変化」は、ここ数年の線が跳ね上がるような急カーブを描き、まるで未来の予兆を突きつけるかのようです。

森林よりも効率的?ソーラーパネルでCO2を分解

温暖化対策として植樹が推奨されることは多いですが、近年では「木を植えるよりもソーラーパネルで発電し、その電力を使ってCO2を分解する方が効率的」という議論が注目を集めています。

- 植樹:CO2吸収には数十年単位の時間が必要

- ソーラーパネル+CO2分解:設置直後から即効性があり、都市部にも導入可能

豆知識: 研究によれば、ソーラーパネル1㎡で削減できるCO2量は、同じ面積に植えられた若木を上回るケースもあるといいます。今後の環境対策は「緑化」から「エネルギー循環」へシフトしていく可能性があります。。

2026年以降の未来を5年単位で予想する

ここ数年のグラフの急カーブを見る限り、「来年はどうなるか」ではなく「次の5年でどこまで上がるか」を考えた方が現実的です。

あくまで推測ですが、もし今の傾向が続けば以下のような未来が待っているかもしれません。

- 2030年頃: 平均気温偏差+3℃台に突入。猛暑日は全国のニュースではなく「毎日の天気」と化し、真夏の屋外イベントは激減。夜の熱帯夜が常態化し、冷房なしの生活は不可能に。

- 2035年頃: 夏の気温40℃超が「珍しくない」年に。農作物の品種改良が急務となり、ビールや米など日本の味の原料価格が高騰。都市部ではクーリングシェルター(避暑所)が義務的に整備される。

- 2040年頃: 海外の研究機関が警告する「人が屋外で安全に過ごせる限界」を突破する地域が国内にも出現。夏は観光シーズンから避難シーズンに逆転。冷房エネルギー需要はピークを超え、再エネ拡大が生死を分ける。

この予想が誇張ではなく、むしろ控えめな見積もりにならないことを祈るばかりです。

日本の40℃はどこの国と同じ暑さか?

「気温40℃」と聞くと、中東や砂漠の国を思い浮かべる人も多いでしょう。実際に比較すると、日本の40℃は以下の地域と同じ水準です。

- ドバイ(UAE): 夏は最高気温42〜43℃。ただし湿度は日によって低く、乾燥サウナのような暑さ。

- インド北部・パキスタン: 40〜45℃が当たり前。熱波では50℃を超えることも。

- アメリカ南西部(フェニックスやラスベガス): 40℃前後の乾燥した暑さ。屋外では日陰が必須。

- 中国トルファン盆地: 世界屈指の高温地帯で、40℃超が連日続く。

ただし、日本の40℃はこれらと決定的に違う点があります。それは「湿度」です。同じ40℃でも、日本は蒸し風呂のような高湿度環境のため、体感温度はドバイの45℃級にも匹敵します。

豆知識: ドバイの42℃なら外を歩けても、日本の40℃では熱中症で倒れる人が続出するのは「湿度」が原因です。汗が蒸発せず、体温を下げられないためです。

慣れこそ最大のリスク

人は環境に順応する生き物です。しかし、それが危機感を奪い去るのが最大のリスクです。「これが普通の夏」と錯覚し始めたとき、対策は後手に回ります。

SNSには「今年が異常ではなく来年もさらに更新するのでは」という声も多く、すでに人々は記録更新を前提に夏を語り始めています。

暑い夏で生きていく

2025年の夏は、観測史上最高を大幅に更新する暑さとなりました。

もはや「異常気象」と言うより、「新常態」として受け止めるしかありません。四季の喪失、生活への影響、そしてエネルギーを使った新しいCO2削減策。未来を考えれば、2026年以降のさらに暑い夏をどう生き抜くかが、私たち全員の課題です。

コメント