最近、インターネット上で見かける記事の中に、「あれ、これって本当に人が書いたのかな?」と感じるものが増えていませんか?特に、情報収集のために読み始めたのに、結局何も得るものがなかった…なんて経験は、多くの人がしているのではないでしょうか。それはもしかしたら、AIが生成した、読む価値に乏しい記事だったのかもしれません。

AIの進化は目覚ましいものがありますが、残念ながら、現時点のAIは「深みのある体験」や「人間ならではの感情の機微」を文章に込めることが苦手です。

今回は、そんな「読む価値のないAI生成ノート記事」を瞬時に見抜くための、具体的なチェックリストを共有します。これを読めば、あなたの貴重な時間を無駄にすることなく、本当に役立つ情報にたどり着けるようになるでしょう。

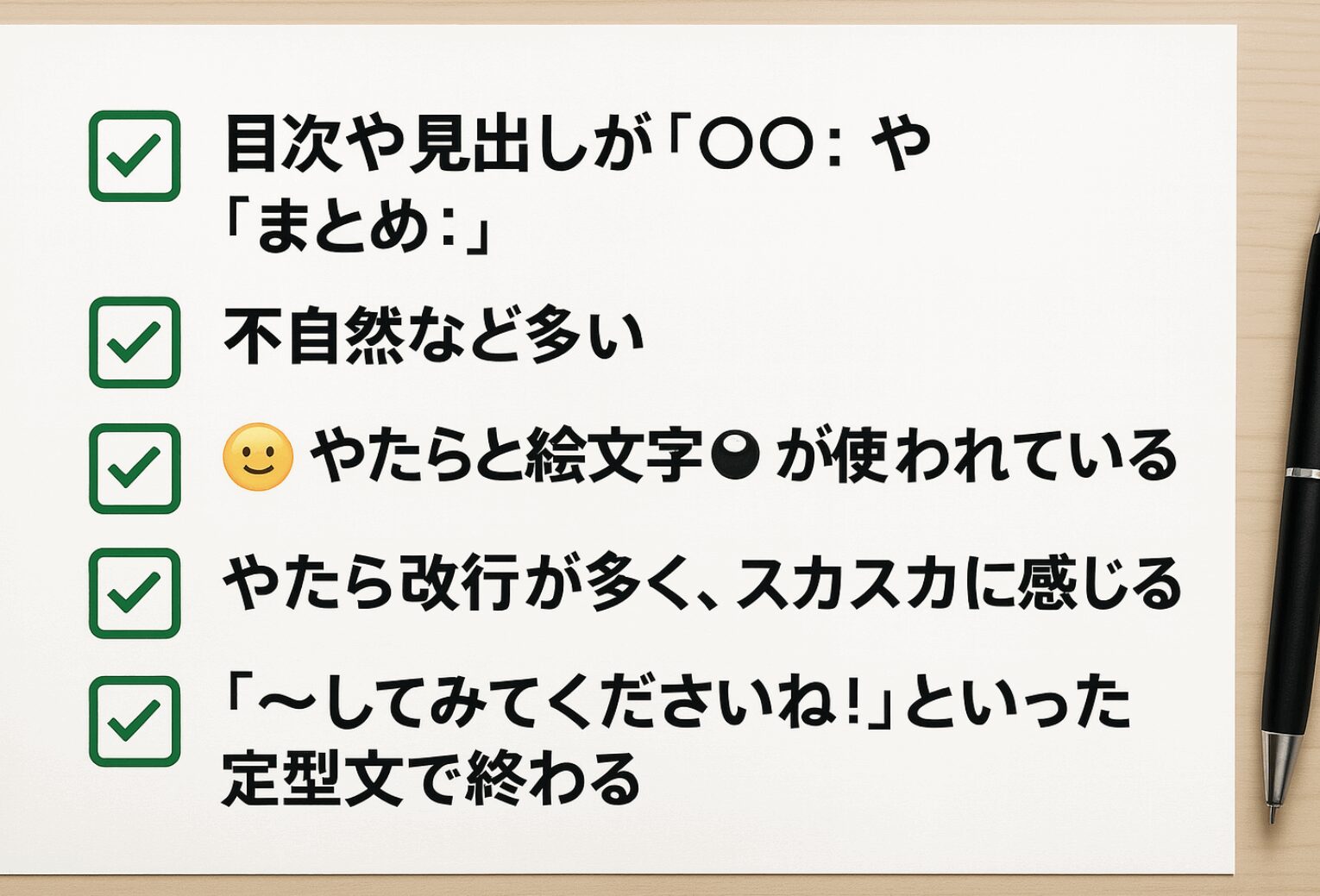

【チェックリスト】これがAI記事!見分け方クイックガイド

まずはこちらのチェックリストで、サッと記事の「AI臭」を嗅ぎ分けてみましょう。これら複数に当てはまる記事は、読む価値がない可能性が高いです。

- ❌ 目次や見出しが「〇〇:」や「まとめ:」といった表記だらけ

- ❌ 箇条書きが異常に多い「箇条書き地獄」

- ❌ 本文や見出しで不自然な「――」や「」などの水平線が頻繁に使われている

- ❌ やたらと絵文字(😂🎉✨など)が使われている

- ❌ やたら改行が多く、スカスカに感じる

- ❌ 「〜してみてくださいね!」といった定型文で頻繁に締めくくられている

一つでもピンときた記事は、もしかしたらAIの仕業かもしれません。この後、それぞれの項目について詳しく解説していきますので、ぜひ最後まで読み進めて、AI記事を見抜く目を養ってください。

なぜAI記事は「読む価値なし」になりがちなのか?

AIは大量のデータを学習し、非常に流暢な文章を作り出すことができます。しかし、その根底にあるのは「統計的なパターン」です。つまり、「こういう文脈では、この言葉が使われることが多い」という確率に基づいているため、以下のような「人間らしさ」が決定的に欠けてしまうのです。

筆者自身のリアルな経験や感情、読者の心に響く具体的なエピソード、論理だけではない、直感やひらめきから生まれる視点といった要素が欠落している記事は、どれほど情報が羅列されていても、読者の心には響かず、結果として「読む価値なし」と判断されてしまいます。

では、具体的にどんな点に注目すれば良いのでしょうか。

読む価値のないAI記事を見抜く!7つの鉄則チェックリスト【詳細解説】

ここからは、AIが作った「残念なノート記事」にありがちな特徴を具体的にご紹介します。これらの兆候を複数感じたら、その記事はサッと閉じて、次に進むのが賢明かもしれません。

1. 目次や見出しの不自然な表記

人が書く記事では自然な表現が使われることが多いですが、AIは学習データからパターンを抽出するため、特定の形式を多用しがちです。

AI記事にありがちな特徴

- 「まとめ:」「結論:」「ポイント:」のように「:」を多用する: 普通の文章なら自然に文中に織り込むのに、AIはテンプレートとしてとりあえず付けがちです。

- 見出しに不自然な数字や記号が混じる: 「1. 〇〇とは?」のように、必要以上に番号や記号を振る傾向があります。

2. 箇条書きの異常な多用(箇条書き地獄)

読みやすさを意識して箇条書きを使うことは良いことですが、AIは過剰に使い、内容が薄くなる傾向があります。

AI記事にありがちな特徴

- 段落をほとんど使わず、箇条書きだけで記事全体が構成されている: 中身がスカスカで、1項目あたりの内容が2〜3行で終わる「箇条書き地獄」に陥っています。人が書く文章は、箇条書きと段落をうまく混ぜて流れを作りますが、AIはやたらと箇条書きで整理したがります。

- 箇条書きの内容が短文で当たり前のことばかり: 「読む意味がない」と感じる情報が羅列されています。

3. 不自然な区切りと装飾

記事の区切りや装飾に、人間が通常は使わないような、機械的なパターンが見られることがあります。

AI記事にありがちな特徴

- 「――」や「」などの水平線が本文や見出しの前後で頻繁に使われる: 不自然に章を区切って“それっぽく”見せるだけで、実質的に意味がないことが多いです。

- やたらと絵文字(😂🎉✨など)が使われている: 特にビジネス系の記事や真面目なトーンの記事にもかかわらず、不自然なほど多くの絵文字が散りばめられています。

4. やたら改行が多く、スカスカに感じる

読みやすさを意識した改行は大切ですが、AIは内容の薄さを隠すために、不必要に改行を多用することがあります。

AI記事にありがちな特徴

- 2〜3行で頻繁に改行し、「読ませやすい風」を装う: しかし、実際は内容の薄さを隠す小手先のテクニックであることが多いです。まとまった文章としての“流れ”がありません。

5. 定型文の多用と不自然な語尾

AIは学習したフレーズを汎用的に使うため、特定の定型文や語尾が不自然なほど頻繁に登場することがあります。

AI記事にありがちな特徴

- 「いかがでしたか?」や「〜してみてくださいね!」といった定型文で頻繁に締めくくられている: 体験談や意見記事で使う人は少ないですが、AIは結びの汎用パターンとしてよく吐きがちです。トーンが幼稚に感じることもあります。

- 「〜になります」の過剰な使用: 会話では使う丁寧語ですが、文章で過剰に出ると不自然に聞こえます。

- 文頭の定型接続詞の連打: 「まず」「そして」「さらに」「最後に」といった順番語だけで全段落をつなぎ、文章に抑揚がない。

6. プロフィールがない、あるいはペルソナが不明

信頼できる記事には、必ず「誰が書いたか」が明確に示されています。AI記事は、その情報が曖昧なことが多いです。

AI記事にありがちな特徴

- 筆者情報が無い or ペルソナが不明: どこの誰が何の立場で書いているのか分からない。

- 自己開示ゼロ: 失敗談・体験談・葛藤が一切なく、まるでロボットが情報を提供しているかのよう。

7. 文体に“つっかえ”がない

人が書く文章には、自然な“揺らぎ”や“癖”があります。しかしAIの文章は、その“不自然な完璧さ”が逆に違和感を生むことがあります。

AI記事にありがちな特徴

- きれいすぎて逆に不自然: 句点の位置、接続詞のパターンが機械的で、人間が書いた“リズム”がない。

- 口癖や癖がない: 人が書くと必ず混ざる「ええと」「つまり」「〜なわけですが」といった“癖”がなく、どこか漂白されたような無個性な文章。

- 意味のない「ですます」均一文体: ずっと同じ調子で、感情の波が無い。「〜です。〜ます。」の連打で、人が書く文章では時折見られるくだけた表現や言い切りが一切ない。

人間が書いた「価値ある記事」との決定的な違い

結局のところ、読む価値のある記事とない記事を分けるのは、「人間が書くと自然に混ざる感情・ズレ・余白」があるかどうかです。

筆者の体験や考えが深く入り込んでいる記事は、読者の具体的な「悩み」に触れ、共感を呼びます。そこには、書き手の言葉の癖や熱量が感じられ、情報源が明示されていることも多いでしょう。

これからは、AIの便利さを享受しつつも、情報の真贋を見極めるリテラシーがますます重要になります。今回ご紹介したチェックリストが、あなたの「読む価値のある記事」探しの助けになれば幸いです。

コメント