「AMOC(大西洋子午面循環)の崩壊」が起きています。

日本でも洪水が当たり前になり、竜巻や雹による被害もよく起きることに変わりつつあります。

しかし、最新の気候モデリングや観測研究は、この現象が今世紀中にも進行しうるリスクを示唆し始めています。特に日本の太平洋ベルト沿岸の都市に住む私たちにとって、それは単なる学問上の関心事ではなく、インフラ・生活・備蓄などを見直すべき現実の課題となり得ます。

本記事では、AMOC崩壊のメカニズムや世界規模の影響、そして日本・沿岸都市が直面するリスクと「個人レベルでできる備え」を、できるだけ正確かつ実践的に整理・解説します。

車を浸水被害から守る記事はこちらです。

1. AMOCとは何か? 崩壊とはどういう意味か

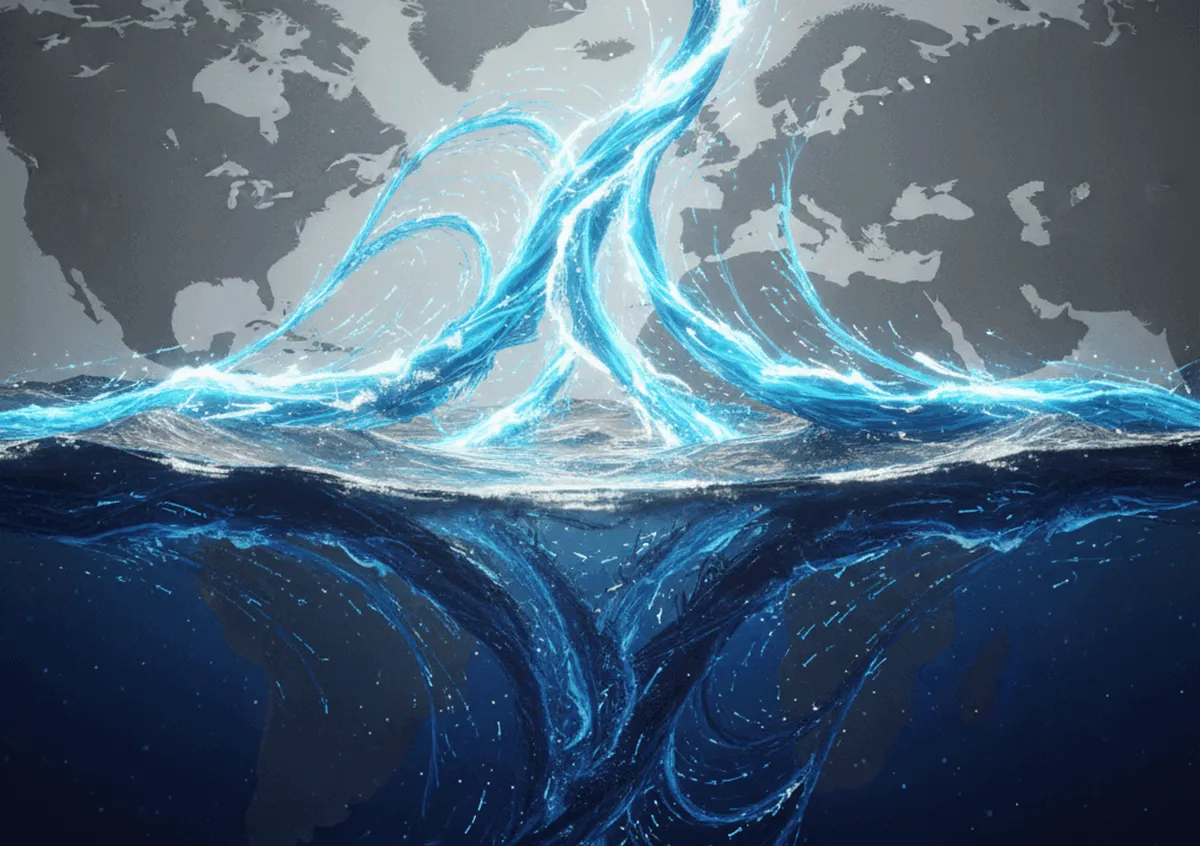

まず前提として、AMOC(Atlantic Meridional Overturning Circulation:大西洋子午面循環)の基本構造と「崩壊」の意味を理解しておくことが不可欠です。

1-1. AMOCの構造と機能

AMOCは、北大西洋で暖かく塩分濃度の高い表層水が北上し、冷えて沈み込むことで深層水となり、再び南へ戻るという大規模な海洋循環系の一部です。これは全地球的な熱輸送と海水の塩・温度勾配を維持する鍵となるプロセスです。

この循環のおかげで、北大西洋周辺では比較的温暖な気候が維持され、さらに栄養や炭素の海洋循環にも深く関係しています。

1-2. 「崩壊(転移)」とは何を指すか

気候・海洋科学の文脈で言う「崩壊」とは、AMOCが徐々に弱まるだけでなく、現在の強い循環状態から、より弱い/ほぼ停止に近い状態へと急激に転移することを意味します。これは連続的変化ではなく、「ティッピング(閾値)越え」による転換が想定されます。

この転移は、数年で生じるものではなく、数十年スケールで進行しうるとされ、その後の気候状態は数百年単位で新しい平衡へ縛られる可能性があります(=一旦別の気候モードに入る)。このような性質を持つ変化要素を「ティッピング要素」と呼びます。

最近の研究は、従来IPCCが示してきたような慎重な見方よりも、崩壊リスクを高めに見積もる必要性を示すものも増えています。

補足:安定性低下の警告信号

観測データや気候モデルでは、AMOCの安定性低下を示す「早期警告信号(増分分散性・自己相関増大など)」が現れてきたという研究もあります。これが実際に崩壊に至るかは議論の余地があります。

2. 世界規模でAMOC崩壊がもたらす変化:予想されるシナリオ

AMOC崩壊が実際に発生した場合、気候・海洋・生態系・社会にわたって広域な影響が生じると考えられています。以下に主要な影響を整理します。

2-1. 北大西洋・ヨーロッパの寒冷化と降水変動

最も直感的な影響は、ヨーロッパ、特に北欧・西ヨーロッパの冬季寒冷化です。暖かい表層水が北上できず深層へ沈み込みにくくなると、偏西風や嵐の経路も変化し、冬の寒さと降水パターンの不安定化を招く恐れがあります。

一部モデルでは、ヨーロッパの気温が5〜15℃程度低下する可能性を指摘する研究もあります。

2-2. 北米大西洋岸の海面上昇加速

AMOCの急減速や崩壊は、アメリカ東海岸〜カナダ大西洋側地域で相対的な海面上昇を加速させるリスクがあります。海流・重力場変動により、沿岸地域での高潮や浸水が増える可能性があります。

2-3. モンスーン帯・ITCZの配置変化と乾湿分布の再編

熱帯域における降水帯(Intertropical Convergence Zone:ITCZ)や各地のモンスーン圏域は、AMOC崩壊によって大きな再配置を受ける可能性があります。モデル比較では、熱帯・亜熱帯降水パターンの大規模な変動傾向が一貫して報告されています。

西アフリカ・南アジア・南米アマゾン圏での降水減少、干ばつ・火災リスク増大、一方で他地域での豪雨頻発などが想定されます。

2-4. ENSOや太平洋変動への波及効果

AMOC崩壊の遠隔影響として、太平洋領域での年々変動(ENSO=エルニーニョ/ラニーニャ)やPDO(太平洋十年規模変動)などが変質する可能性が指摘されています。特に中部太平洋型エルニーニョが相対的に増え、降水・台風活動への作用が変わるというシミュレーションもあります。

2-5. 海洋生態系・食料供給への影響

北大西洋領域での水温・塩分分布変化は、栄養循環・プランクトン分布・魚類生息環境を大きく変える可能性があります。これが漁業資源再編を促すリスクがあります。

さらに低酸素水域の拡大、海氷・氷床との相互作用が進む可能性もあります。

2-6. 発生時期・確率・不確実性

複数の近年研究では、本世紀中盤にAMOCが臨界点に接近または通過する可能性を指摘しており、特定シナリオでは崩壊確率が数十%に上るとされるものもあります。

ただし、モデル手法や指標の違い、内部変動や不確実性も大きく、結論には幅があります。たとえば、ある研究は2050年以前に42〜76%の確率で崩壊する可能性を示すと報じられています。

一方で、ある研究は現在の観測データやモデルでは安定性低下の傾向はあるが、崩壊断定には至らず、モデル同士の不一致も課題だと指摘します。

3. 日本・沿岸都市に及ぶ可能性のある影響経路

AMOCは大西洋における循環ですが、気候システムは大気・海洋を通じて世界規模に連関しており、「テレコネクション(遠隔相互作用)」を通じて日本にも影響が及ぶと考えられます。特に太平洋ベルト沿岸都市(東京・横浜・大阪・名古屋など)は複合リスクを抱える立場にあります。以下では、主な影響経路とリスクを整理します。

3-1. 東アジア夏季モンスーン(EASM)の変動

AMOC弱化 → ITCZ や熱帯降水帯の位置変化 → 東アジアの降水帯(梅雨・秋雨帯)の南北シフトや強度変動、停滞傾向という経路が提案されています。特に、AMOC弱化が東アジアモンスーンを「弱める」「南へずらす」方向のシグナルが、古気候復元研究・現代モデルの双方で報告されてきました。

これが実際に起きれば、梅雨前線の停滞や線状降水帯の頻発・長期化、逆に乾期拡大や降雨不足が発生する可能性があります。

3-2. 極端降雨・季節ズレ・台風影響の変化

ENSO変質などを通じて、日本の梅雨末期〜盛夏の極端降雨頻度が変化する恐れがあります。また、秋の台風期に前線活性化を誘発するパターンが変わる可能性もあります。結果として、「いつ・どこで」大雨が降るかが、従来と異なるパターンで現れるリスクが高まります。

さらに、AMOC変動が大西洋側の海水温構造を変え、それが台風の進路傾向(北上シフトなど)に遠隔的影響を与えるとの仮説もあります。

3-3. 日本近海の海洋環境変化

大気循環変動が日本海や近海の海面水温、海洋熱波(MHW)が発生しやすくなる傾向を助長する可能性があります。これにより、水温極端上昇、低酸素化・酸素変動、漁業資源への影響リスクが増大します。

3-4. 気温振れ幅拡大・電力需要変動

偏西風蛇行・シベリア高気圧強弱変動の影響で、冬はより寒波、夏はより猛暑、寒暖のメリハリが強まる可能性があります。その結果、暖房・冷房需要のピーク化・同期化、送電系統への負荷増大などのリスクがあります。

また、降雪域の縮小・移動により物流・インフラ整備や除雪計画の需要パターンも変動しうるでしょう。

3-5. 海面上昇・高潮・複合災害リスク

AMOC崩壊そのものが日本の海面を直接大きく押し上げるわけではありませんが、全球平均海面上昇や高潮・高波・せり上がり雨などハザードが重なる可能性は高まります。沿岸都市ではこれらが「複合災害シナリオ」として現実的に重視すべきです。

4. 太平洋ベルト沿岸都市で生き延びるための戦略設計

AMOC崩壊という極端シナリオを前提に、「都市生活者・沿岸都市住民」ができる実践的備えを設計する視点を提示します。

この記事の冒頭例を参考にしながら、以下に整理します。

4-1. 治水・都市型水害への備え ― 地上2メートルの意識

沿岸都市において、梅雨・線状降水帯・高潮・高波が重なる複合水害リスクが懸念されます。特に地下空間・地下鉄・道路冠水・マンホール噴出など、都市型洪水リスクが顕著になります。

- 低層階を避ける・床上げ設計:1階住居はベッドや家電を20 cm以上底上げ、分電盤を可能であれば2階以上へ移設。

- 簡易止水板・逆流防止弁・排水口ネット設置:雨水や潮水の侵入を最小化。

- 避難動線の事前確認:徒歩10分以内の高台・建物上層階など、停電時にも行けるルートを確保。

- 防災装備常備:ゴム長靴・防水スマホポーチ・ヘッドライト等を常に手元に。

- 情報取得体制構築:雨雲レーダー・河川水位アプリ・自治体通知を備え、防災行政無線は使えない前提で設計。

4-2. エネルギー・電力自立性強化

気候変動ストレス下では、猛暑や寒波、停電・系統障害リスクが高まります。都市部・高層住宅で「停電=生活停止」になりやすいため、自立性を高めておくことが肝要です。

- ポータブル電源(2〜3 kWhクラス)と蓄電池の準備:冷蔵庫・照明・通信を一定時間維持できる容量。

- ソーラーパネル導入(折りたたみ型など):日射を活かして自給力を補う。

- 所有車を活用した非常用給電:PHEV/EVを持つなら給電モードを使う訓練をしておく。

- 断熱・冷暖房効率化:断熱カーテン・断熱シート・遮熱材で冷暖房負荷を低減。

- 高層階対策:エレベーター停止時を想定し、階段避難と必要水・物資を上層階にも備えておく。

4-3. 食料・水の備蓄と供給継続性

物流中断・気候ショックによる価格乱高下・農漁業変動を見越し、「都市でも実行できる備蓄と供給多元化」が重要です。

- ローリングストック方式で2週間分備蓄:水(1人3 L × 14日)、主食(米・乾麺・缶パンなど)、タンパク源(ツナ缶・大豆製品など)、冷凍・乾燥野菜、加熱不要食品。

- 調理インフラ確保:カセットコンロ+ボンベ、少量燃料で炊けるレシピを事前に練習。

- 供給チャネルの分散:スーパーだけでなく、地域生協・通販・ふるさと納税等を組み合わせ。

- 在庫管理と回転率最適化:冷凍庫・備蓄品をスプレッドシートで管理し、廃棄ロスを防ぐ。

4-4. 水産・食卓の柔軟化

海洋変化リスクを見据え、「魚依存」だけでないタンパク源戦略を持つことが賢明です。

- 代替タンパク質の常備化:豆・卵・鶏肉・大豆ミート等を主軸に。

- 魚は冷凍・缶詰・養殖品で回す:旬変動や漁獲不安の緩衝。

- 購入元分散化:スーパー一極依存を避け、生協・地元直送・オンラインを併用。

4-5. 住まい・立地選定の原則

都市で暮らし続けるにしても、できる限りリスクを抑えた立地・住宅仕様を選ぶべきです。以下は設計時・検討時の指針です:

- 海抜3 m以上、高潮や津波リスクを見越した敷地選定。

- 2階以上居住を基本とする。「床下浸水対策」ではなく「床上浸水前提設計」。

- 徒歩圏で生活できるエリア構成:食料・医療・仕事・移動が徒歩・自転車範囲に収まる。

- 可動性・流動性を備えた生活設計:移転可能性・モジュール住宅整備など。

5. 戦略的思考:回避できる国はあるか?

「どうせ崩壊するなら移住か?」という問いも出てきますが、現実には「絶対安全地」は存在しません。

むしろ「環境変動に即応できる適応力」が鍵です。

5-1. 移住先を探す視点の落とし穴

南半球(例えばニュージーランド南部、オーストラリア南部、チリ中部など)は、北半球の寒冷化打撃を受けにくいように見えるかもしれません。しかし、乾燥化・水資源制約・森林火災リスク・アクセス制約・インフラ脆弱性など別のリスクも抱えています。

したがって「移住」が万能解とはならず、むしろ「どこであっても柔軟・冗長・復旧力が高い生活設計」が現実的な選択肢です。

5-2. 都市に残るなら情報戦力と復旧力を磨く

沿岸都市は、情報・物流・医療・通信インフラの復旧速度が比較的速い可能性を持つという強みがあります。他地域より回復力を発揮できる可能性を前提に、「逃げるより耐える構え」を持つことが合理的です。

そのための心構えとして、以下を意識すべきです:

- 冗長性を常に確保する:住まい・通信・電力・食料のすべてにバックアップを設けておく。

- ネットワーク構築:地域コミュニティ防災組織、情報共有網、地縁血縁を活かした助け合い体制。

- シミュレーション演習・訓練:洪水・停電・搬送不能・通信断状態下での生活シミュレーションを繰り返す。

- 自律性マインドセット:他人任せではなく、まず自分で動ける体制と判断力を持つ。

6. 科学的不確実性と留意点

AMOC崩壊の議論には、大いなる不確実性とモデル依存性が伴います。以下は注意すべきポイントです:

- 地球システムモデル(ESM)はしばしばAMOCの安定性を過大評価しており、観測データとの整合性に乖離があるとの批判もあります。

- 崩壊時期・閾値(ティッピングポイント)はモデル・仮設定によって大きく変動する。

- 崩壊か大幅減弱か、あるいは時間をかけた緩やかな転換か、どのような崩壊様式となるかは定まっていない。

- 影響経路・地域別応答(特に東アジア・日本域)はモデル間符号が一致しないものも多い。

- 極端シナリオとしての「崩壊」が現実に起きるかどうかは、今後の温室効果ガス排出量や人為的介入(緩和策・地球工学等)の影響も大きく関わる。

したがって、過度な悲観には陥らず、「最悪ケースをシミュレートしつつ、段階的適応力を高めておく」ことが現実的な戦略となります。

未来変動に備える人こそ生き残る

AMOC崩壊は、地球システムの中で最も劇的な変動のひとつとなり得ます。もし崩壊が生じれば、ヨーロッパ寒冷化、北米東岸での海面上昇加速、熱帯降水再編、ENSO変化、そして多様な生態・社会リスクが連鎖的に広がる可能性があります。

また、日本・沿岸都市も遠隔的な影響を受け、極端気象変動・降雨帯シフト・海洋環境変化といった形で現実の課題を突きつけられる可能性があります。

コメント