H-1Bビザをめぐる大きな転換が、アメリカで話題を呼んでいます。

これまでの申請料は抽選登録が215ドル、申請本体が780ドルほどで、合計しても1000ドル未満でした。

ところが今回、政権は申請ごとに「10万ドル」という破格の追加料を課す方針を示しました。数字を見ただけでも、ほとんどの企業や個人にとって現実的に手が出せなくなる額です。なぜこうした動きが生まれ、どのような経済的・社会的影響をもたらすのでしょうか。

H-1Bビザとは何か

H-1Bは、アメリカで「専門職(specialty occupations)」に就く外国人向けの非移民労働ビザです。工学、IT、医療、研究開発といった高度な知識を要する分野で働くことを前提に発行され、最初は3年、延長を含めて最大6年まで滞在できます。

毎年発行数には上限があり、通常枠が65,000件、アメリカの大学で修士以上を取得した人に追加で20,000件が割り当てられています。

他の就労ビザとの比較

アメリカにはH-1B以外にも複数のビザがあります。例えばL-1ビザは同一企業内での海外支社からの転勤者向けで、費用は数千ドル程度。O-1ビザは科学や芸術など卓越した能力を持つ人材用で、申請には弁護士費用を含めると数万ドルになることもあります。

またH-2は季節労働者、Eビザは投資家や貿易関係者向けです。これらと比べても、H-1Bは比較的コストが低く、幅広い専門職に門戸を開いてきた制度でした。それだけに、10万ドルという追加料は異常な高さであることが際立ちます。

影響の推定

まず企業にとっての直接的な負担が極端に増えます。スタートアップや中小企業はほぼ利用できなくなり、外資や巨大IT企業にすら採用を絞らせる効果を持つでしょう。その結果、H-1B利用者数は大幅に縮小し、優秀なエンジニアや研究者がカナダやヨーロッパなど他国に流出することが考えられます。

数字で見ても、その影響は甚大です。アメリカ国内には現在、H-1B保有者とその扶養家族を含めて約130万人が暮らしています。彼らは年間で860億ドル以上の経済効果を生み、そのうち240億ドルが連邦税、110億ドルが州・地方税として納められていると推計されています。

もし制度変更により新規流入が止まり、徐々にこの人口が縮小すれば、税収だけで数十億ドル規模の減少が避けられません。

アメリカ経済への悪影響

経済面でのリスクは複数あります。第一に、イノベーションの停滞です。AIやバイオテクノロジーといった成長産業では、H-1B労働者が研究開発の中心を担ってきました。

供給が減れば新技術の開発スピードは確実に落ちます。第二に、コストの上昇です。人材不足によって給与水準が高騰し、製品やサービス価格にも波及します。

第三に、企業の国外移転が進む危険性です。必要な人材を国内で確保できなければ、拠点そのものを海外に移すという選択肢が現実味を帯びてきます。こうした動きが進めば、アメリカの競争力は低下し、長期的な成長率にも陰りが見えるでしょう。

政治的背景と分裂

今回の決定は違法移民への対応から、合法的移民の制限へと政策の焦点を移すものです。保守派や右派は移民削減を強く支持する一方、テック業界やイーロン・マスクらは必要な労働力を確保するためにH-1Bを維持すべきだと主張しています。

政権がどちらの声に耳を傾けるかは政治的駆け引きの真っただ中にありますが、今回の追加料案は明らかに制限強化派に寄った対応といえるでしょう。

施行時期

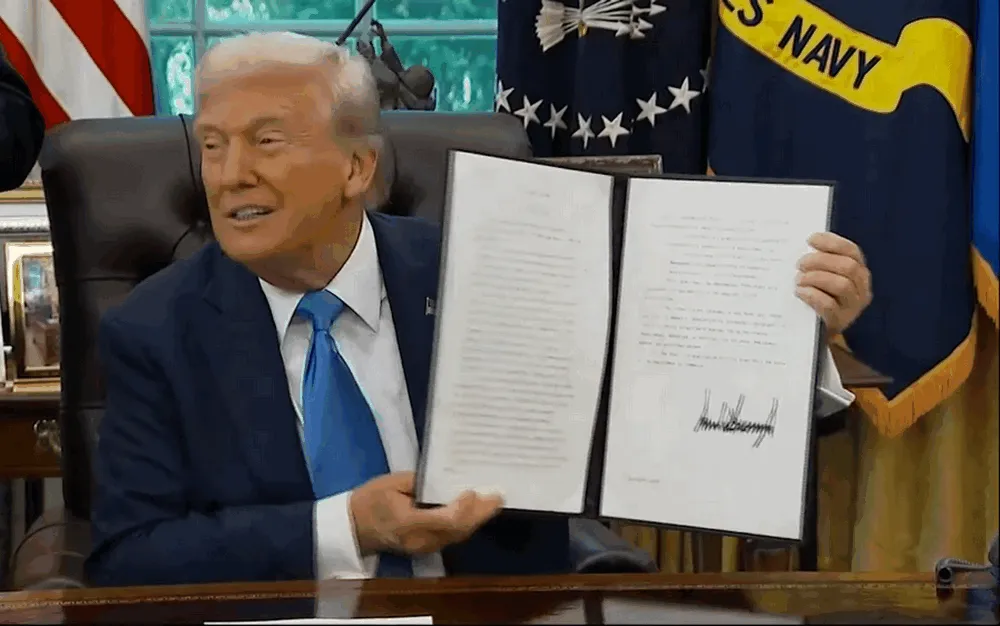

報道によれば、この10万ドル追加料は2025年9月下旬からの導入が視野に入っているとされています。ただし、実際の施行日や対象範囲については今後の大統領令や政府の指針によって決まる見込みです。

「10万ドル」の裏側にある意図は?誰を絞り、何を得ようとしているのか

H-1Bの申請コストを極端に高額化することは、表向きには「米国人の雇用保護」や「制度乱用の抑止」と説明されがちですが、政治・産業・外交の各レイヤーで複数の狙いがあります。

政治的メッセージとしての意味

政治面では、合法移民の制限を可視化すること自体が強いメッセージになり、選挙での支持固めに直結します。違法移民への強硬姿勢だけでなく、合法枠にも締め付けをかけていることを示せば、「国内の賃金を守る」という物語をより鮮明にできます。

産業構造を再編するレバー

追加料の水準を「価格の壁」にして、誰が米国内で人材を抱えられるのかを事実上ふるいにかける効果があります。

潤沢なキャッシュフローを持つ巨大テック企業や利益率の高い分野は残れますが、コスト感度の高いスタートアップやアウトソース主体の事業モデルは米国内採用を縮小せざるを得ません。

結果として、米国市場の人材アクセスは「資本体力のある企業」へ再配分され、競争地図が塗り替わる可能性があります。

特定国・地域への圧力

申請者の多数を占めてきた国のIT企業や人材送り出しモデルに対する間接的な圧力として働きます。米国内に人を呼び込むコストを吊り上げれば、企業は同じ資金でより多くの人材を確保できる海外拠点へ仕事を移しやすくなります。

これは短期的には国内雇用創出に結びつきにくい一方、外交カードとして「移民フローを細らせる・条件を操作する」力学を強めます。技術流出の管理や安全保障の文脈でも、対象国の顔ぶれやリスクの高い分野を選別しやすくなる副次効果があります。

大学・研究機関への影響

研究者の招聘やポスドクの採用は国際的な人材循環に依存していますが、申請コストが研究費を直撃すると、米国内の研究室は候補者選定を慎重化し、国際共同の速度が落ちやすくなります。

これにより特定大学や研究分野が相対的に人材アクセスで優位・劣位に分かれ、知の集積の地理分布を変える可能性があります。

価格を使った挙動制御

制度設計上のロジックとしては、「乱用防止」の名の下に価格をレバーにした選別を行う点が特徴です。審査基準を抽象的に厳格化するより、誰にでも理解できる金額でハードルを作れば、申請行動が即座に変わります。

しかも価格は微調整が容易で、政治状況や産業ロビーとの力学に合わせて将来的に段階的な上下も可能です。つまり高額化は、実務的で可逆性の高い「挙動制御装置」として設計されていると見ることができます。

反作用とトレードオフ

このアプローチには反作用も伴います。国内のスキル供給が即座に増えるわけではないため、企業は海外生産やリモート体制を拡大し、米国内の雇用や税収はむしろ外へ漏れやすくなります。

高額化の歳入が短期的に魅力的でも、H-1B人材とその世帯がもたらす所得税や消費・起業効果の流出は、数年スパンで効いてきます。結果として、メリットは政治的・象徴的な領域に集中し、経済実体ではディスアドバンテージが積み上がる可能性が高いと言えるでしょう。

補足の視点: 高額化が本当に「国内雇用の置換」を生むかは、代替可能性に依存します。AI・半導体・医療ソフトのように国内で即時に人材を調達できない分野では、国内雇用は増えにくく、オフショア化が進む一方で、セキュリティクリアランスが必要な職務や対面性が高い業務では、一定の内製化が進む余地が残ります。

移民制度の大転換

H-1Bビザへの10万ドル追加料は、単なる申請制度の変更ではなく、アメリカの移民政策と経済構造に直結する大転換です。

高度人材の流入を制限することで短期的には国内労働市場を守れるかもしれませんが、長期的にはイノベーションの停滞や税収減少といったマイナス効果が濃厚です。国際競争が激化する中で、果たして「人材を呼ばない」という選択がアメリカにとって賢明なのか。この問いにどう答えるかが、今後の経済の方向性を左右するでしょう。

コメント